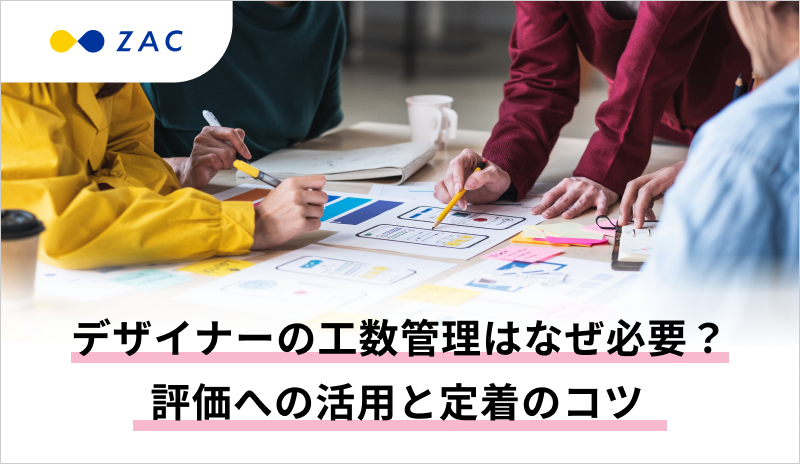

デザイナーの工数管理はなぜ必要?評価への活用と定着のコツ

2025/8/29公開

クリエイティブ業やWeb制作業、システム開発業など、デザイナーが活躍する業種において、工数管理は大きな課題です。その理由として、複数のプロジェクトが並行して進行していることや、すべての作業時間を正確に記録する難しさ、そもそも工数管理を行う文化が根づいていないことなどが挙げられます。

工数管理が行われていないと、売上があってもメンバーの稼働過多により、実質的に不採算となる案件が発生することがあります。こういった案件は、現場に近いマネージャー層なら感覚的に把握できるものの、経営層には見えにくいという事態があります。

その結果、「見積もり精度を改善して利益率を向上させたい」と考えても、実際の稼働データという定量的根拠がないため、適切なプライシング判断ができないという問題が発生します。

本記事では、デザイナーの工数管理の必要性や管理のステップ、効率化する方法などを紹介します。デザイナーの工数管理を行うべきか悩む企業や、工数管理に課題を感じている企業はぜひ参考にしてください。

目次

デザイナーの工数管理が曖昧だとどうなるか

デザイナーがプロジェクトのためにかけた工数は成果物として形に残らない過程も多く、管理が曖昧になりがちです。

しかし工数管理が曖昧だと、必要以上に工数をかけてしまって労務費がかさみ、プロジェクトとして実質赤字になっていたということになりかねません。企業としては、売上が伸びているのに利益率が低いといった課題が生まれます。

また、クリエイティブを突き詰める文化が強い現場では、質を高めるほどに残業が常態化しやすくなります。アサインやリソース管理が曖昧だと、特定のメンバーにタスクが過度に集中してしまうことが少なくありません。

その結果、心身の疲弊を招き、パフォーマンス低下や健康リスクを引き起こしかねません。工数管理が曖昧なままでは、企業と従業員の双方にデメリットになります。

クリエイティブ業の課題について、詳しくはこちらの記事を参照してください。

デザイナーの工数管理を行う目的

デザイナーの工数管理を行う目的は、企業の利益を確保し、デザイナーの業務を正当に評価するとともに、業務フローを効率化し、各クリエイターの特性に応じた最適なアサインを実現することです。

工数管理を行えば、どの業務に・誰が・どれだけ時間をかけているのか把握できるようになります。その結果、プロジェクトごとの売上だけでなく利益の可視化のほか、利益率が下がっている要因や、業務の非効率さの実態が見えてくるはずです。

また、提案資料の作成や修正対応など、見えにくかったクリエイティブ業務の「時間」と「価値」を可視化することで、適正なリソース配分や評価、そして収益構造の見直しにもつなげられます。

デザイナーの工数管理の手順

デザイナーの工数管理は、一般的に以下の手順で行われます。

- 工数を見積もる

- 工数を入力する

- 予定と実績情報を比較する

- 蓄積された工数情報を分析、改善する

デザイナーの場合も、まずはプロジェクトに必要な業務を洗い出し、それぞれにかかる工数を見積もるところから始めます。その後、プロジェクトを進めながら工数の実績値を記録していきます。

見積もりと実績に差異があった場合、その要因を分析し、制作工程の見直しや見積もり段階でのプライシング調整など、具体的な改善策を講じます。たとえば「想定より修正対応に時間がかかっていた」「ミーティングの時間が長かった」などの要因が明らかになるケースもあります。このようにPDCAサイクルを回して、次の類似プロジェクトに活かしていきます。

工数管理の手順について、詳しくはこちらの記事を参照してください。

デザイナーの工数管理がもたらすメリット

デザイナーの工数管理がなぜ重要なのかは、上述した通りです。そして、実践することで具体的に以下のようなメリットが得られます。

リソースの最適な配分ができる

工数管理によって、プロジェクト・タスクごとに必要な作業量や人員配置を明確にできます。これによって、特定のメンバーに業務が偏ることを防ぎ、チーム全体の負荷を適切に調整することが可能です。

また、各メンバーの稼働状況を可視化できるため、過不足なくリソースを割り当てる判断がしやすくなります。 結果として、納期遅延や品質低下といったリスクの軽減にもつながるのです。

リソースマネジメントがしやすくなる

誰が、どの業務に、どれだけ時間をかけているかを可視化できればリソース配分をより戦略的に行えるようになります。負荷が集中しているメンバーを早めにフォローしたり、空き時間を有効活用したりと、チーム全体のパフォーマンスの最大化につながります。

業務改善のための課題を明確にできる

工数管理を通じて、各プロジェクトやタスクにかかる時間やリソースの実態を可視化できるようになります。これにより、「どこにムダがあるか」「どのプロセスがボトルネックになっているか」といった業務改善のための課題が明確になります。

デザイナーを適切に評価できる

デザイン業務は成果物の「見た目」だけでは評価しづらい側面があります。成果物に至るまでに、アイデアの検討や試作に多くの時間を使っているからです。

工数管理によって、案件・タスクごとにかかった時間や作業内容を把握できれば、これまで見えにくかったプロセスや努力も数字で捉えられるようになります。定量的な情報をもとにすれば、「いつも長く残業しているから頑張っているはずだ」というような感覚や印象に頼らない、公平で納得感のある評価が可能です。

提案金額の最適化が可能に

クリエイティブ業界では、原価削減のための業務改善だけでなく、そもそもの提案金額を最適化することが利益率改善の鍵になります。

工数管理を行えば、各プロジェクトやタスクにかかった時間を定量的に把握できます。そして、そのデータをもとにプライシングを見直すことで、過小見積もりのリスクを抑えつつ、適切な利益率を確保できるようになります。

デザイナーにおける工数管理の難しさ

デザイナーの工数管理には多くのメリットがある一方、実際にはいくつかの難しさも伴います。どのような難しさがあるのか、詳しく見ていきましょう。

作業プロセスが可視化しづらい

デザイナーの業務には、アウトプットを形にするデザイン制作という直接作業と、アイデア出しやチームミーティングといった間接作業が含まれます。同一プロジェクト内でこれらが混在するため、どの時間をどちらに割り当てるべきか判別が難しく、結果として制作に要した工数と準備・調整に費やした工数の正確な内訳を可視化することが困難です。

業務の境界が曖昧になりやすい

デザイナーは、デザイン制作のほかに提案資料作成や社内打ち合わせ、クライアント対応など多岐にわたる業務を担います。これらの業務間の線引きが人によって異なるため、「どこまでを制作作業とするか」の判断がばらつき、工数登録に一貫性がなくなります。結果として、全社で統一された計測が難しく、工数管理が形骸化しやすいという課題が生じます。

データ入力作業が手間になりやすい

デザイナーは一般的に、デザイン業務に集中したいという意識が強く、工数データの入力作業を後回しにしてしまいがちです。また、業務が複雑で細分化されているため、どの業務にどれだけの工数を割り当てるかを記録・管理するのも手間がかかります。

複数プロジェクト並行進行による管理ミス

デザイナーが複数のプロジェクトを同時進行すると、誤ったプロジェクトに工数を入力してしまうことがあります。さらに、工数入力を後回しにした場合では「どの案件に何時間費やしたか」を思い出せず、勤怠上の残業時間に合わせて大雑把に登録してしまいがちです。

これらのミスは実際の稼働データを歪め、見積もり精度やリソース配分の判断を大きく狂わせる原因となります。

デザイナーの工数管理を効率的に進める方法

工数管理に難しさを抱えるデザイナー職ですが、効率的に進めるコツもあります。効率的な工数管理を目指すうえで参考にしてください。

業務分類で工数管理をシンプルにする

デザイナーの業務は多岐にわたり、作業内容やその重要度が一目でわかりにくいことが多々あります。その課題は、業務を「デザイン」「打ち合わせ」「修正作業」「確認作業」など、明確なカテゴリーに分類することで解決可能です。これにより、工数管理が格段にシンプルでわかりやすくなります。

タスクごとの時間記録で進捗を見える化

実施したタスクごとに時間を記録することで、進捗状況の見える化が可能です。デザイン作業やクライアントとのミーティング、修正対応など、各タスクにかかった時間を細かく記録することで、どのタスクにどれだけ時間がかかっているのかが明確になります。

定期的な振り返りで工数管理を改善

定期的に工数管理の結果を振り返ることが、今後の工数改善のカギです。振り返りを行うことで、予定と実際の作業時間のズレや、作業効率に関する問題点が見えてきます。

プロジェクトの完了時や月末にまとめて振り返ると忘れてしまうことも多いため、1週間に1回など、定期的かつこまめに振り返ることもポイントです。

工数管理の文化が定着するコツ

デザイナーの工数管理を実践しようと試みても、社内理解が進まなかったり、計画倒れに終わったりと、失敗するケースも少なくありません。そこで、工数管理を継続的に実践するために押さえておきたいコツを紹介します。

リアルタイムで工数を記録する

工数は即時に記録することが重要となります。あとからまとめて記入しようと思っても、記憶が曖昧になって正確に記録できないからです。作業の合間や、一定時間ごとにこまめに記録することで、実態に近いデータが残せます。週次で工数を締めるなど習慣化しやすくなるルールを設けることも、工数管理を成功させるために重要な要素です。

システムを活用して工数管理を自動化

自動的に工数を集計でき、継続しやすい方法の一つが、システムを利用した工数管理です。工数管理と勤怠管理が連動したシステムや、直感的に作業時間を入力しやすいツールを導入すれば、出退勤データやタスクの作業時間を一元的かつ負担なく管理できるようになります。

これらを仕組みとして定着させることが、継続的な工数管理のためには重要です。

デザイナーの工数管理で見えない努力を正しく評価

デザイナーの工数を適切に管理することで、見えない部分の努力も定量的に評価できるようになります。そのためにおすすめしたいのが、システム活用による工数管理です。

たとえば本ブログを運営する株式会社オロのクラウド型ERP『ZAC』は、プロジェクトに対して、工数(労務費)や経費などの複数の原価を紐づけられます。ZACで、工数管理を行えば、「案件やプロジェクトに対してどれくらいの工数がかかっており、どんな価値を生み出しているのか」が可視化され、属人的な評価から脱却できます。

プロジェクトごとに投入した時間と成果のバランスを定量的に捉えられるようになるため、「特定のメンバーに業務が偏っていないか」「非効率な作業が発生していないかと」いった点も見えてくるのです。このような経営判断に必要な数字が手元に揃うことで、感覚に頼らない、成果に基づいた公平な評価が可能です。

評価が最適化されることで、適切なアサイン調整やスキル・キャリアの見直しに活用でき、各デザイナーの成長支援の具体的な材料にもなります。

まとめ

曖昧になりがちなデザイナーの工数管理は、企業の利益確保やリソース配分の最適化、業務効率化のために重要です。正確な工数管理によって、リソースマネジメントが行いやすくなるだけでなく、業務改善のポイントを明確にできたり、デザイナーの見えない努力を適正に評価できたりといったメリットがあります。

一方、作業プロセスが見えにくく切り分けにくい業種であるうえ、工数をこまめに入力しなければならないといった難しさもあります。しかし、業務分類のシンプル化や振り返り時間の設定などで工数管理を実践しやすくなるはずです。

また、『ZAC』のような、入力の手間を軽減できて勤怠管理とも紐づいている案件管理システムを利用することで、より効率的に工数管理ができます。デザイナーの工数管理のコツを押さえ、継続的に実践できる管理方法を取り入れていきましょう。