IT企業における原価計算。メリットや利益改善のためのKPI

2020/12/04公開2025/10/09更新

ソフトウェア開発会社、ハードウェア開発会社、Web制作会社、SIerなどのIT企業では、原価の多くを労務費(人件費)が占めるため、実際にどのくらいの原価がかかっているのかが見えづらいといわれています。

そのため原価計算を怠ると、売上が上がっているにもかかわらず赤字になっていた、という事態に陥りかねません。

この記事では、IT企業における原価の考え方や、原価管理のメリット、利益改善のためのKPIなどを解説します。IT企業の原価計算を通して、企業の収益改善やシステムの活用について考える機会にしていただければと思います。

目次

IT企業における原価とは

IT企業における原価とは、一つのプロジェクトが始まってから終了するまでにかかった生産コストを意味します。IT企業には先に挙げたようにソフトウェア開発会社、ハードウェア開発会社、Web制作会社、SIerなど様々な業態がありますが、共通するのは原価における労務費(人件費)の割合が高いことです。

ここからは、さらに詳しくIT業の原価計算について解説していきます。「原価計算の目的・メリットをまとめて知りたい」「プロジェクト別原価計算についてざっくり知りたい」という方は、こちらからプロジェクト別原価計算ガイドをダウンロードなさってください。

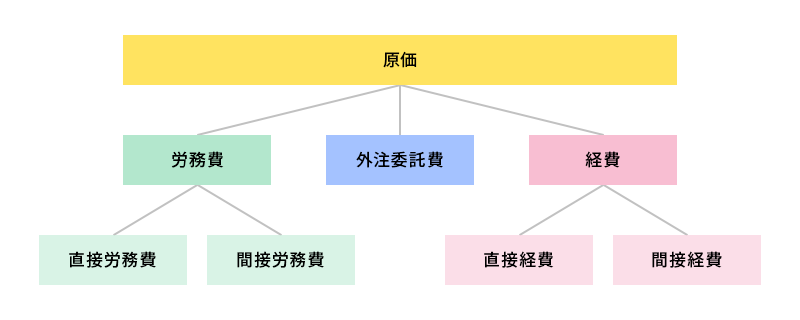

多くのIT企業では、

- 労務費(人件費)

- 外注費

- 経費

の3費目を「原価」として考えています。それでは、各費目について具体的に見ていきましょう。

①労務費(人件費)

企業で働く従業員の人件費です。つまり、彼らが稼働した「時間」が労務費として加算されます。IT業の原価構成比で最も大きい要素であり、正確な把握が最も難しい項目です。

プロジェクトマネージャーやエンジニア、プログラマー、デザイナーら、該当のプロジェクトに直接関わる従業員の労務費は「直接労務費」として、プロジェクト原価にそのまま加算されます。 一方、総務や人事といった、プロジェクトに直接関わらない従業員の人件費は「間接労務費」として、あらかじめ設けられた一定の基準にしたがって各プロジェクトに振り分けられます。 ちなみに間接費を振り分けることを「配賦(はいふ)」と呼びます。

②外注委託費

プロジェクトを進めるにあたり、システム開発やデザインなど、業務の一部を社外のスタッフに委託した際に支払う費用です。準委任契約や請負契約など、契約形態によって費用の計上タイミングが異なる点も特徴です。

③経費(直接経費・間接経費)

PCやサーバー、ソフトウェアなどのIT資産を導入する際の費用、サーバー保守費、事務用品の購入費、打ち合わせなどで発生した飲食代、通信費、従業員の交通費などが経費に分類されます。 ちなみに、経費に関しても労務費と同様に、プロジェクトに直接関わるものは「直接経費」としてプロジェクト原価にそのまま加算。 一方、オフィスの家賃や水道光熱費など、プロジェクトを進める際に間接的に発生した費用については、「間接経費」として各プロジェクトに振り分けられます。

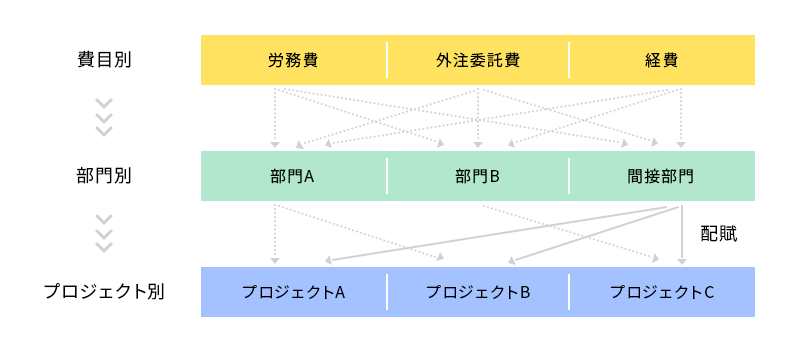

IT企業の原価についてまとめると下記のような図となります。

なぜIT企業での原価計算は難しいのか?3つの理由

一般的に、IT企業における原価計算は複雑で難しいといわれています。その理由はどこにあるのでしょうか。3つの理由を解説します。

①プロジェクトごとの原価計算が基本

IT企業のプロジェクトでは、クライアントの要望に合わせて進める、オーダーメイドの「受託案件」が一定数を占めています。受託案件は、仕様や原価の内訳が毎回異なるためプロジェクトごとに原価を計算する「個別原価計算」が用いられます。 一方、製造業(メーカー)など、同じ製品を大量生産する業種では、全体でかかった原価から製品1つあたりの原価を割り出す「総合原価計算」が用いられます。この原価構造の違いから複雑といわれています。

②個別原価計算は細かく配賦が必要

個別原価計算を行うには、原価をまず費目別(労務費・外注委託費・経費)に分けます。次にそれらを部門別に割り振り、さらに個々のプロジェクトに振り分けることで、それぞれの原価を集計しています。 また、総務部や経理部などプロジェクトに直接関わっていない部門の費用(間接労務費)は、一定の基準を設け、下記の図のように基準にしたがって各プロジェクトに振り分ける配賦処理が必要になります。このように複雑な個別原価計算を行わなければ、プロジェクトごとの正確な原価を把握することができません。

③原価の大半を労務費が占め、比較分析が困難

IT企業の主な原価である労務費は、従業員がプロジェクトを進めるために稼働した「時間」を意味しています。つまり、「いつ、誰が、どのプロジェクトにどのくらいの時間関わったか」を正確に把握する必要があるのです。しかし、時間は"モノ"として存在するものでない以上、可視化が難しいことがネックになっています。

IT企業が個別原価計算を行うことで得られるメリット

前述のように、IT企業の原価計算は簡単なものではありません。しかし、それをクリアして得られるメリットが大きいのも事実です。どんなメリットがあるのか、2つの観点から見ていきましょう。

プロジェクト単位の正確な利益を可視化できる

正確な原価管理を行う最大のメリットは、プロジェクトごとの正しい損益をリアルタイムで可視化できることです。どんぶり勘定から脱却し、「どのプロジェクトが利益を生み出しているのか」「どのプロジェクトが赤字に陥っているのか」をデータに基づいて把握できます。これにより、不採算プロジェクトの原因究明や、利益率の高いプロジェクトの成功要因分析などが可能になります。

適切な価格設定とコスト削減につながる

過去のプロジェクトの正確な原価データは、将来のプロジェクトにおける見積もり精度を飛躍的に向上させます。実績に基づいた適切な価格設定ができるようになるため、「安請け合いして赤字になる」といった事態を防ぐことができます。

また、プロジェクトごとのコストを詳細に分析することで、過剰な残業時間や非効率な外注費といった無駄なコストを発見し、具体的なコスト削減のアクションにつなげることが可能です。

データに基づいた迅速な経営判断が可能になる

プロジェクトの採算性やリソースの配分状況を客観的なデータで把握できるため、経営層はより迅速かつ的確な意思決定を行えるようになります。

例えば、「赤字が拡大するプロジェクトから早期に撤退する」「利益率の高い有望な事業へリソースを集中投下する」といったスピーディーな経営判断をサポートし、会社全体の収益性向上に貢献します。

IT企業の原価管理で見るべきKPIとは

正確な原価計算を行い、利益改善に繋げるには、ただ数字を集計するだけでなく、重要な経営指標(KPI)を定めてモニタリングすることが不可欠です。ここでは、IT企業が特に注目すべき3つのKPIを紹介します。

プロジェクト原価率

プロジェクト原価率とは、売上高に対して原価がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。計算式は以下の通りです。

プロジェクト原価率(%) = プロジェクト原価 ÷ プロジェクト売上高 × 100

この数値が低いほど、収益性が高いプロジェクトと言えます。プロジェクトごと、あるいは事業部ごとにこの原価率を追跡することで、どの領域が会社の利益に貢献しているのかを客観的に評価できます。

労働分配率

労働分配率とは、企業が生み出した付加価値(売上総利益)のうち、どれだけが人件費として従業員に分配されたかを示す指標です。

労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値(売上総利益) × 100

この指標は、人員配置の適正化や生産性を測るうえで役立ちます。労働分配率が高すぎる場合は、業務効率やプロジェクトの採算性に問題がある可能性を示唆しています。

精度と効率のために、システムを活用した原価計算を

前述のように、IT企業では次のような理由から、原価計算が複雑で難しいとされています。

- プロジェクトごとに原価の内訳が異なる

- 計算そのものが複雑

- 原価の大半を労務費が占める

より精度の高い原価管理のためには、下記のような分析・KPIのモニタリングも行う必要があります。

- 目標原価と実際の原価の差異分析

- 損益分岐点(赤字と黒字の境目)の算出

- 原価に影響を及ぼすリスクのシミュレーション(労務費や外注費の高騰といった環境変化など)

- プロジェクト原価率や労働分配率

プロジェクト別の原価は、Excelなどを使って手動で算出することも不可能ではありませんが、実際に個別原価計算を行う現場には大きな負担となります。原価計算を行うために、さらに労務費が膨らむことになれば、本末転倒です。

個別原価計算を行うIT企業のためのシステム「ZAC」

システムを導入することで、これまで手作業で行っていた煩雑なプロジェクト別の個別原価計算を自動化し、原価管理の精度と効率を飛躍的に高めることができます。

本ブログを運営する株式会社オロが提供するクラウドERP「ZAC」のように個別原価計算の自動化する機能を持ったツールを導入すれば、「いつ、誰が、どのプロジェクトにどのくらいの時間、関わったか」という工数管理と紐づけて原価を算出することができます。

- 工数入力による正確な労務費の自動計算

従業員が日々入力した工数データから、プロジェクトごとの労務費を自動で正確に算出します。 - プロジェクトごとの原価・売上・利益のリアルタイムな可視化

売上、原価、利益の状況をダッシュボードなどでいつでも確認でき、問題の早期発見につながります。 - 見積もりから請求・入金までの一元管理

プロジェクトに関するすべての情報が一つのシステムに集約され、業務の重複や漏れを防ぎます。 - 各種レポートの自動作成

プロジェクト別損益レポートや部門別採算表など、経営判断に必要な資料をボタン一つで作成できます。

まとめ

本記事では、IT企業の原価計算に焦点を当て、その構成要素から管理が難しい理由、そして正確な原価管理がもたらすメリットや効率化の方法までを詳しく解説しました。

IT企業の原価は「労務費」「外注委託費」「経費」で構成され、とくに変動しやすく把握が難しい「労務費」の管理が重要です。Excelでの管理には限界があり、リアルタイムでの損益把握が困難なため、気づかぬうちに赤字プロジェクトを生み出してしまうリスクがあります。

正確な原価管理を実現することで、プロジェクトごとの損益が可視化され、適切な価格設定や迅速な経営判断が可能になります。そして、この煩雑な原価管理を効率化し、精度を高めるためには、IT業界の特性に合ったERPのようなシステムの活用が不可欠です。

ぜひこの機会に自社の原価管理体制を見直し、プロジェクトの利益を最大化するための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。