ポストモダンERPとは?従来のERPとの違いやメリットを解説

2025/8/01公開

ポストモダンERPは、ガートナー社が提唱した概念で、従来の一体型ERPに代わり、各業務領域に最適なアプリケーションを組み合わせて構築する次世代型のERPアーキテクチャとして注目されています。急激な市場変化やビジネスニーズの多様化に対応するために、基幹業務には安定した中核ERPを用い、営業管理や経費精算など特定の業務には柔軟性の高いSaaS型アプリケーションを組み合わせるという構成が特徴です。

本記事では、ポストモダンERPの基本的な考え方をわかりやすく解説します。従来のERPとの違いや、ポストモダンERPの概念を活用する重要性、メリットについても紹介します。

レガシーシステムからの脱却を図りたい企業や、これからERPを導入したいと考えている企業は、ぜひ参考にしてください。

目次

ポストモダンERPとは

ポストモダンERPとは、基幹業務に特化した中核となるERPを構築したうえで、周辺業務や足りない機能は他のSaaSや特化型のシステムを連携させて運用を最適化する、次世代のERP様式の考え方です。

もともと「ポストモダン」は建築様式に用いられる言葉ですが、「近代の後の時代」という意味合いもあります。ポストモダンERPの概念を取り入れたシステムを導入することで、組織のニーズに合う機能・サービスのみを柔軟に選択した、効率的かつ効果的な業務運営が実現可能です。

変化の激しい今の時代、ポストモダンERPの考え方を活用することで、企業はビジネス環境変化に迅速な対応が可能となります。

従来のERPとの違い

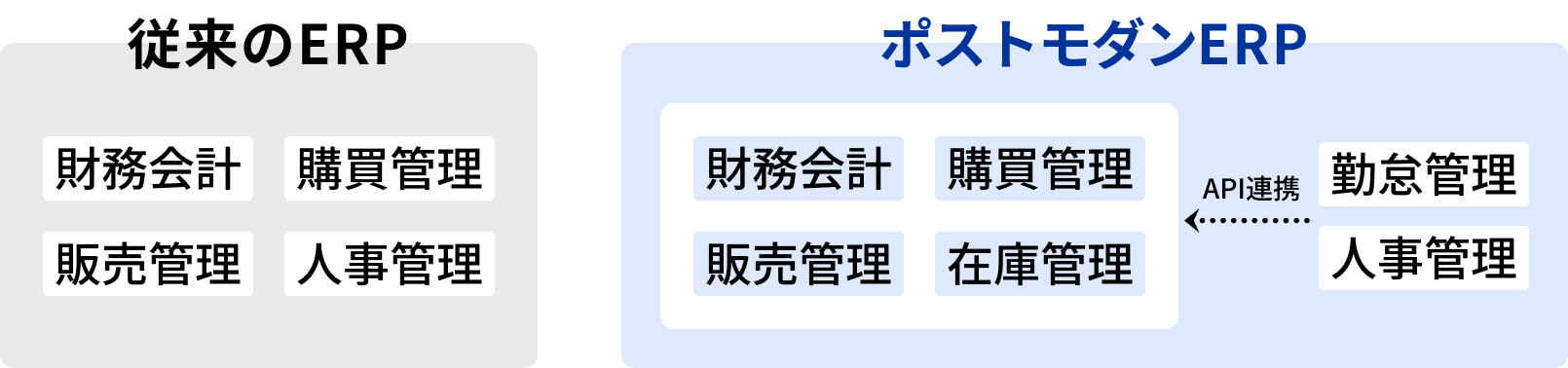

従来のERPは、いわゆるオールインワンタイプが主流でした。財務・人事・購買・販売などの機能が、一つのシステムに統合されたものです。 様々な機能を利用できる一方で、導入部門によっては不要な機能が存在していたり、業務に合った柔軟な機能追加が難しいといった課題があります。特に、カスタマイズには多大な時間とコストがかかることが多く、結果として変化への対応力が制約される傾向がありました。

一方、ポストモダンERPの場合は、ERPのカバーする範囲を中核となる業務に絞り、スリム化された構成を取ります。その他に必要な機能があれば、業務に合わせて柔軟に他のSaaSや特化型のアプリケーションを取り入れ、API連携を通じて他のシステムと組み合わせて活用します。

ポストモダンERPが提唱される以前からあるERPアーキテクチャとして、従来型のオールインワンタイプの「モノリシック型ERP」やERPを各機能単位で分割して構成する「コンポーネント型ERP」があります。ポストモダンERPとの違いを理解するためにも、それぞれどのような特徴や課題を持つのか見ていきましょう。

モノリシック型ERPの特徴

モノリシック型ERPは、主要な基幹業務の機能が一つのシステム内に集約され、そのシステム内で一元管理できる点が特徴です。一般的には、財務会計・販売・製造・調達・在庫・人事労務などの機能が統合されています。

同一システム内で管理できるため、データの重複やずれなども生じず、すべての機能で同じデータを参照できます。収集したデータを用いた財務状況や経営状況の把握もしやすく、大企業向きのシステムです。

モノリシック型ERPの課題

モノリシック型ERPには、以下4点の課題があります。

システム改修が難しい

様々な機能が一体化したシステムだからこそ、一部の機能を変更しようとすると、他機能や全体に影響を及ぼすことがあります。そのため、システム改修が容易ではありません。システム全体の開発・テストが必要になるため、改修しようとしたら時間もコストも膨大にかかってしまいます。

他システムと連携しにくい

システム内で完結できるモノリシック型だからこそ、他システムと連携する機能を備えていないことも多いです。足りない機能があって他システムと連携したい場合、システム改修が必要になってしまいます。後からスケールアップしたい場合に、機能が足りなくなる恐れもあります。

運用・管理に手間がかかり、人的コストがかかる

モノリシック型は、オンプレミスで提供されることが多く、自社でサーバーを保有・運用する必要性が生じるケースも少なくありません。そのため、運用や保守、管理にかかる手間やコストが大きくなりがちです。カスタマイズを繰り返したことにより、特定ベンダーへ依存してしまうリスクもあります。

トラブル発生時の影響範囲が広い

一部の障害の影響でもシステム全体に影響が及ぶことがあり、全機能が使えない状態に陥りかねません。トラブル時にはすべての業務が停止する恐れがあり、企業にとっては大きな損失となります。

コンポーネント型ERPの特徴

コンポーネント型ERPは、事業に必要なコンポーネント(要素)機能を選択し、導入するスタイルのERPのことです。必要最小限の機能でスタートできるため、モノリシック型に比べて短期間かつ低コストで導入できます。

事業の拡大や変更に合わせて機能を取捨選択できることから、中小企業向きのERPともいえます。

コンポーネント型ERPの課題

コンポーネント型ERPには、以下2点の課題が挙げられます。

長期的に費用が増えやすい

初期導入時は必要最小限の機能からスタートできるため、初期費用を抑えることができます。しかし機能を追加するほどに費用がかかってくるため、長期的に見た場合、費用増加の要因となりえます。

システムの運用が複雑化しやすい

複数の異なる「コンポーネント(要素)」が混在するため、システムが複雑化し、仕様の把握が難しくなります。システムが増えるごとに社内での教育も必要となるため、都度教育コストがかかります。また、コンポーネント間でのデータ連携も重要で、問題がないような運用に注力する必要があります。

ポストモダンERPの重要性

ポストモダンERPが、今注目されている理由は、「ビジネス環境の急速な変化に対応できる」というメリットがあるからです。

変化が激しい今の時代、ITツールやシステムを導入して、長く使い続けるだけでは、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。一度導入したシステムやツールの見直し・追加をしていくこと、機能が不要になったら連携を解除するというような、変化に柔軟に対応する考えを持つことが、業務の効率化や企業力向上に欠かせません。従来のERPでは機動力に欠け、ビジネスの変化に乗り遅れる恐れもあります。

ポストモダンERPでは、中核となる機能をスリムに利用し、業務に合わせて必要な機能を採用するため、変化にも柔軟で、「まずは小さく試して、必要に応じて拡張する」といった段階的な導入も可能です。 初期費用を抑え、必要な機能にコストをかけることで、短期間で成果を上げられ、投資対効果(ROI)を最大化できます。DXの推進の足枷とも言われる従来型のERPから脱却するためにも、ポストモダンERPの考え方は重要です。

これからの時代において企業競争力を高め、持続可能なIT基盤を築くためには、ポストモダンERPが鍵となるでしょう。

ポストモダンERPの考え方を取り入れるメリット

ポストモダンERPという考え方は比較的新しいものの、柔軟性と拡張性の高さから、多くの企業に注目されています。この考え方を取り入れることで得られるメリットは、主に以下の3点です。

業務ごとに最適なシステムを選択可能

企業の業務に合わせて、最適なツールを組み合わせられるのが強みです。必要な機能を自由に組み合わせることで、無駄を省きながら業務の効率化を図れます。部門導入も容易です。

拡張性があり、成長に合わせてスケールアップできる

機能の拡張性が高く、柔軟に他システムと連携できるため、必要に応じた新しい機能の追加や、不要になった機能の解約が可能です。ビジネスを拡大する際や、ビジネス領域を変える場合にも、ポストモダンERPの考え方は有効で、フットワーク軽く、コストを最適化しながら対応できます。

他システムとの連携がスムーズに行える

ポストモダンERPでは、API連携による他システムとの共存が前提となっています。コア領域から小さく始めて、必要性が生じたときに業務特化型のクラウドサービスなどを柔軟に統合できるのがメリットです。

APIを活用することで、SaaSやクラウド型システムともスムーズに連携もできるため、従来のERPに見られた追加改修の難しさや柔軟性の低さといった課題を回避できます。時代に合わせた柔軟性のあるシステムの活用で、業務の最適化や迅速な対応が可能となり、企業の競争力強化にもつながります。

ポストモダンERPの考え方を取り入れたシステム運用のポイント

ポストモダンERPの考え方を実現するうえで意識したい、システム運用のポイントをご紹介します。

ERPをSaaS化して運用

ポストモダンERPの考え方は、ERPと他の業務アプリケーションと柔軟に連携できる形で運用することにあります。コア領域を担うERPについても、SaaS・クラウドの製品を利用することができれば、より一層連携も容易になり、受けられる恩恵が大きくなるでしょう。

業務に合わせたミニマムなシステム運用

SaaS化により基盤が整った後は、業務に合わせたシステム構成の最適化を行います。すべてを一から作り込むのではなく、既存のクラウドサービスやAPIなどを活用しながら、自社に合う形に調整するのがポイントです。

大切なのは、社内で調整しながら、なるべく重複しないようシステムを調整することです。成長とともに不要になった機能を削除していくことも、ポストモダンERPの考え方の一つといえます。

コア業務を軸に様々なシステムと連携して運用

ポストモダンERPでは、業務ごとに最適なシステムを選択し、相互にデータを連携させることが求められます。そのため、異なるシステム間でスムーズにデータをやり取りできる仕組みがポイントです。コア業務を軸において、確実にデータ連携できるシステム構築を意識しましょう。

ポストモダンERPの考え方を形にするZAC

ポストモダンERPの考え方を形にするには、柔軟性と拡張性を兼ね備えたシステムを利用することが重要です。すべての機能を一つのシステムに詰め込む従来型ERPではなく、業務ごとに最適なツールを選択して連携させるポストモダンERPの考え方を取り入れることで、より効率的かつ無駄のない業務環境を構築することができます。

本ブログを運営する株式会社オロのクラウド型ERP『ZAC』は、API連携によって他システムとのスムーズな連携ができます。外部システムとの連携により、ZACの機能不足を補い企業ごとの最適なシステム構築をサポートします。

これからポストモダンERPの考えを取り入れてシステム構築したいと考えているなら、ZACの導入も視野に入れてみてください。

まとめ

激動の時代に企業競争力を高めるためには、ポストモダンERPの考え方が重要となってきます。従来のようにすべての機能を一つのシステムでまかなうのではなく、必要最低限の機能で小さくスタートし、必要に応じて他システムを連携して利用するのがポストモダンERPの基本的な考え方です。

特にこれからERPの導入を考えている企業や、レガシーシステムから脱却すべくシステムリプレイスを考えている企業であれば、ポストモダンERPという考え方について理解しておくとよいでしょう。そしてスムーズなERP導入と、臨機応変なビジネス環境変化への対応を実現してください。