クラウドERPとは?オンプレミスとの違い、メリット・デメリット、選び方を解説

2020/4/23公開2024/5/20更新

みなさんが業務を行う上で必要な、勤怠・購買管理など様々な機能を備え持つ「ERP」。そのプラットフォームは大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」に分けられますが、それぞれの違いがいまいちわからない、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかを知りたいという方も多いのではないでしょうか。

今回の記事ではクラウドERPについて、オンプレミスERPとの違いやメリット・デメリット、導入ステップなどをわかりやすく解説します。

目次

クラウドERPとは

クラウドERPとは、企業の資源であるヒト・モノ・カネ・情報を一元管理して有効管理するためのERPをクラウド環境で使用できるようにしたものです。

ERPとは財務会計、生産管理、販売管理といった企業の基幹業務をサポートするための業務システムを指し、昨今はクラウド型が主流となりつつあります。ERPについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

世界有数のリサーチ・アドバイザリー企業であるガートナー ジャパンは、「オフプレミスで稼働し、サブスクリプションや従量制課金で利用する形態として提供されるもの」とクラウドERPを定義しています。

従来のオンプレミス型と比較するとクラウドERPには以下のような特長があります。

- 比較的安価

- どこからでも、必要なときにインターネット経由で利用可能

- デバイスに縛られない

- 自社でのサーバーメンテナンスも不要

ERP黎明期の1990年代は通信インフラがいまほど発達していなかったことから、オンプレミス型のERPが主流でした。しかし、昨今はインフラ環境が整ってきたことや、顧客ニーズが「所有」から「利用」にシフトしてきたことから、クラウドERPが一気に普及しているのです。

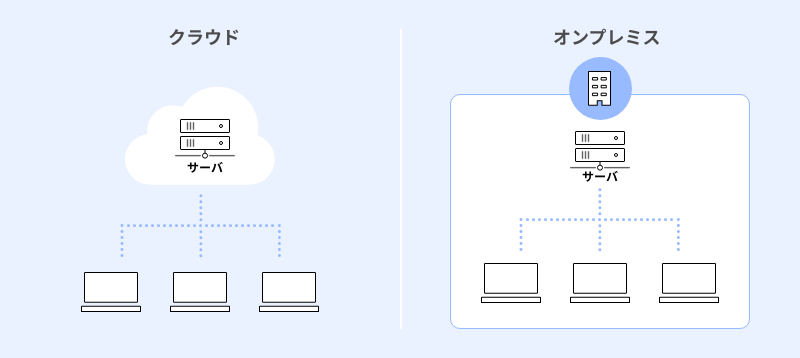

クラウドとオンプレミスの定義・語源

ここからは「クラウド」と「オンプレミス」の語源について確認していきましょう。

クラウド(Cloud)は、直訳すると「雲」という意味です。ネットワーク構成図を図示する際に、インターネットという目には見えないが存在するものを示すために、雲の絵が描かれていたことが語源となっていると言われています。

一方、オンプレミスの Premiseは一般的に「建物」「構内」「店内」などの意味で使われますが、ERPの文脈では、「ユーザーが自分たちの建物の中で、機器を設置して、自分たちで運用をする」といった従来型の自社運用を指します。実際の現場では、オンプレやオンプレ型ERPと呼称されることが多いようです。

クラウド型ERPとオンプレミス型ERPの違い

オンプレミス型ERP

オンプレミス型ERPは、自社でサーバーを保有し、自社のためだけにオーダーメードで構築するタイプのERPです。導入後の運用や保守も自社で行うこととなります。

主に以下のような構築手法を取るのが特徴です。

- 自社の業態に即した形にフルスクラッチで構築

- テンプレートに追加開発を行う形での構築

クラウド型ERP

クラウド型ERPは、オンプレミス型ERPをクラウド基盤に乗せたものやSaaS型で提供するものがあります。オンプレミス型ERPをクラウド基盤に乗せたタイプの場合、製品は「所有」しながらもサーバーは「利用」している形態です。自社に合わせた構築ができるというオンプレミス型のメリットを残しながら、環境基盤をIaaSやPaaSにすることでクラウドERPのメリットを手にしています。

一方、ソフトウェアとインフラをセットで「利用」できるSaaSとして、クラウド型ERPを提供している企業も増えています。SaaSはノンカスタマイズ前提のパッケージソフトが多く、月額課金・継続課金の料金体系を採用する企業が多いようです。

ERPではありませんが、例えばクラウド化を推し進めているアマゾン社のAWSやマイクロソフト社のAzureなどは、課金体系として月毎の従量課金制の価格体系を採用しています。

クラウドERPとオンプレミスERPの比較表

クラウド型・オンプレミス型それぞれのERPの特徴をまとめると下記の表のようになります。

| クラウドERP | オンプレミスERP | |

|---|---|---|

| 価格体系 | 月額・継続 | 買切 |

| 導入コスト | 安価 | 高額 |

| 運用コスト | 安価 | 高額 |

| 利用形態 | 利用型 | 保有型 |

| ハードウェア刷新 | 不要 | 必要 |

| カスタマイズ | 難しい | 柔軟 |

| バージョンアップ作業 | 不要 | 煩雑 |

クラウドの種類

一口にクラウドといってもいくつか種類があります。それぞれのクラウドの仕組みや特徴を解説します。

パブリッククラウド

パブリッククラウドは、広く一般に開かれたクラウド環境のことです。他のユーザーとクラウド環境を共有して使用するタイプのクラウドで、サーバーもソフトウェアもユーザー全員で共有します。利用コストの低さや導入の手軽さがメリットです。

上述したSaaSは、不特定多数のユーザーがアクセスできるため、パブリッククラウドに該当します。

プライベートクラウド

プライベートクラウドは、自社やグループ内だけなど、特定の範囲でのみ利用できるように構築したクラウド環境を指します。クラウド環境を占有できるため、より柔軟なサービスかつ強固なセキュリティ環境で運用可能です。プライベートクラウド下でシステム構築を行う場合、パブリッククラウドに比べて導入までの時間が必要です。

ハイブリッドクラウド

パブリッククラウドとプライベートクラウド、オンプレミス等、複数の環境を組み合わせて利用する形態を、ハイブリッドクラウドと呼びます。

例えば機密性の高い情報を扱う場合はプライベートクラウドを使い、それ以外の情報はパブリッククラウドで扱うといった、それぞれの良さを活かした使い方が可能です。

クラウドERPを導入するメリット

クラウドERPを導入するメリットは大きく4つあります。

- 見えないコストを抑えられる

- 保守性の担保ができる

- 様々な働き方に対応できる

- 災害復旧(Disaster Recovery)に強い

- 企業の成長に合わせた拡張がしやすい

- タイムリーな情報共有が可能

ひとつずつ見ていきましょう。

❶見えないコストを抑えられる

クラウドERPの場合、自社でサーバーを保有する必要がなく、メンテナンスや運用もサービス提供者が担います。そのため、設備点検や定期監視などの運用保守費用や人員といった、見えないコストを削減できる点がメリットです。サーバーOSの保守切れなどによる移行費用(マイグレーションコスト)もカットできます。

❷保守性の担保ができる

さらに、サーバーの寿命に応じてシステムが利用不可になるといった事態も避けられます。

また、消費税の改正やインボイス制度など、外部環境や外部要因の変化に対応する際も、利用料のなかでバージョンアップされるケースが多く、対応工数やコストを下げることが可能です。

❸様々な働き方に対応できる

クラウドERPはインターネットがあれば社外からでもアクセス可能なため、場所を問わない働き方ができます。育児や介護などでリモートワークへの対応が必要な場合でも、容易に対応できるのが特徴です。

❹災害復旧(Disaster Recovery)に強い

冗長化や遠隔地でのバックアップも比較的容易なため、災害に強い点も強みです。

停電が起きても予備電源があったり、複数拠点でバックアップを取っていたりと、提供ベンダー側で二重三重の対策を取っていることが一般的です。このようなインフラを自社単独で構築・維持するのは大きな負担を伴いますが、クラウドERPであれば低コストで利用可能です。

ITシステムのBCP(事業継続計画)については、以下の記事で詳しく解説していますので参照ください。

❺企業の成長に合わせた拡張がしやすい

事業拡大や人員増加など、企業の成長に合わせてシステムもアップデートが必要になる場合もあるでしょう。クラウドERPであれば、同一ベンダー内で機能追加できたり、他のシステムとの連携が容易にできたりと、必要なタイミングでの機能拡張が可能です。

❻タイムリーな情報共有が可能

インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできるため、社内にいないタイミングでもタイムリーな情報の登録・閲覧が可能になります。最新のデータをもとに経営状況が判断でき、迅速な意思決定につながります。

クラウドERPを導入するデメリット

オンプレミス型ではなくクラウド型のERPを選ぶことで劣る点は大きく3つあります。

- カスタマイズ性が落ちる

- 情報漏洩リスクが高まる可能性がある

- 障害発生後の復旧も含めてベンダー任せになってしまう

ひとつずつ見ていきましょう。

❶カスタマイズ性が落ちる

クラウドERPは、オンプレミス型に比較してカスタマイズ性が落ちることもデメリットです。パッケージ標準のままで利用する前提のクラウドERPを選択した場合、業務をシステムに合わせて変化させていく必要があります。これまでの業務のやり方を変える必要があるため、準備や対応に時間がかかってしまいます。

❷情報漏洩リスクが高まる可能性がある

クラウド型ERPでは、サーバーのセキュリティ体制はベンダーに依存します。経営情報や個人情報など機密性の高い情報を取り扱う場合、サーバーが社外にあることで情報漏洩リスクが高まる恐れがあります。あらかじめベンダーの体制やトラブル時の対応等を確認しておきましょう。

❸障害発生後の復旧も含めてベンダー任せになってしまう

自分たちの監視下にないものを利用するため、有事の際はベンダー任せで受け身になってしまいます。復旧までのスピードや復旧の程度をタイムリーに把握できない点に注意が必要です。

このようなデメリットがあることを把握し、選定段階でしっかりと仕様を詰めておくことが大切です。

ERP導入前に熟考すべき内容については、こちらの記事で解説しています。

業界ごとのSaaS型クラウドERPの選び方

ここからはSaaS型クラウドERPの選び方について紹介します。

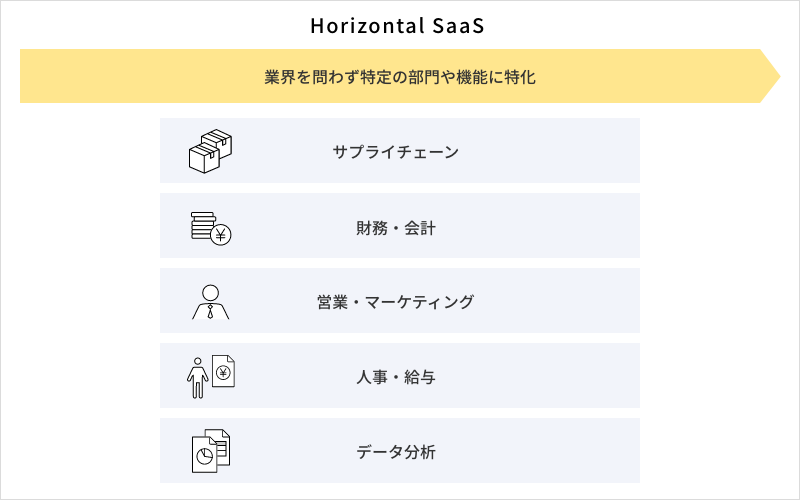

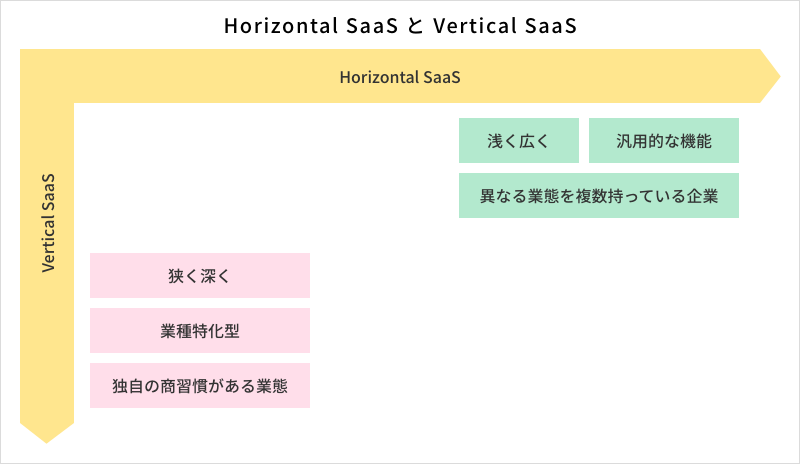

SaaSには大きく2つの種類があり、「Horizontal SaaS」と「Vertical SaaS」があります。それぞれ特徴がありますので、業界や業務内容にあわせたSaaSを選ぶといいでしょう。

Horizontal SaaSとは

Horizontalとは「水平」を指す言葉ですが、SaaS文脈では「汎用的な勤怠管理・経費管理・HR・MAツールなど業界・業種にとらわれず使われるSaaS」を指します。

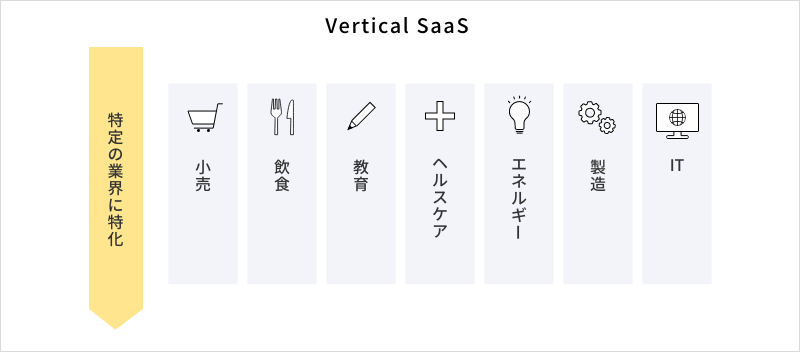

Vertical SaaSとは

Verticalは、「垂直」を指す言葉ですが、 SaaS文脈では「業種ごとに特化した機能がふんだんに盛り込まれたSaaS」を指します。

日本ではまだまだVertical SaaSは普及していないのですが、独自の商習慣がある業態では一部すでにそういった製品も見かけられます。汎用的(Horizontal)な販売管理システムや基幹システムよりも、業種に特化した(Vertical)システムのほうが、自分たちの業態・業務にマッチするケースが多いようです。

一方で、異なる業態を複数持っている企業は、複数の業種特化システムを導入するよりも、汎用的な機能を持ったシステムを導入したほうがコスト面でメリットがある場合があります。

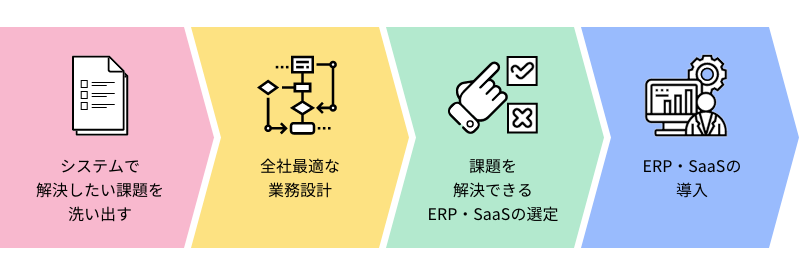

クラウドERP導入のステップとポイント

クラウドERPはどのようなステップで導入するのか、想像できない方も多いと思います。そこで、実際に導入する際のステップと、導入時に押さえておくべきポイントをお伝えします。

クラウドERP ZACの導入までの流れはこちらのページにまとめています。よろしければご覧ください。

クラウドERP ZAC 導入までの流れ

導入目的・目標を明確にする

まずは自社が抱える課題を洗い出すとともに、システム導入の目的・目標を定義しましょう。ゴールを設定しないと何をもってプロジェクトが成功したと言えるのかわからないからです。たとえば、解決したい課題をいつまでに・どの程度解決するのかといった目標を定めましょう。

自社と同業種での導入実績があるか

システム選定時は、導入実績も必ず確認しましょう。実績が多ければいいわけではなく、自社と同業種での実績があるかどうかがポイントとなります。自分たちと業態・業種・規模が似たような導入事例が豊富にある製品の場合、すでにノウハウが溜まっている可能性が高いからです。

パッケージ標準、つまり、カスタマイズしていない状態の製品デモを受けることで、世の中にどんな製品があるのかがわかります。また、同業他社のベストプラクティスを知り、自分たちが認識していない課題を発見・解決できる可能性があります。

トライアルで機能・操作性を確認

自社に必要な機能や求める操作性を満たしたシステムを選ぶことが重要です。クラウドERPの場合、パッケージ化された既製品が多くすぐに動作や機能を確認できるケースが多いので、可能であればトライアルをおすすめします。そうすることで「できると思っていたことができなかった」、「予想以上にUI/UXが良くない」といったギャップを防ぐことができます。

セキュリティ・サポート体制の確認

クラウド型のデメリットで解説したように、サーバーのセキュリティ面やサポート体制はベンダーに依存するため、あらかじめ確認しておく必要があります。特にサポート体制は、トラブル時の解決スピードにかかわってくるため重要なポイントです。社内でコントロールできない部分だからこそ、システム選定時に見極めなければなりません。

クラウド型ERPは中小企業にもおすすめ

昨今では元々オンプレミス型のERPを展開していた企業がクラウド型のサービスを展開するケースもあり、今後インフラもソフトウェアも、クラウド型で「利用」するケースがますます増えていくでしょう。

これまで専門知識を持つIT人材が社内におらず、システムを導入できなかった中小企業等にもクラウドERPがおすすめです。クラウドERPであれば、システムの導入・運用に必要な工程をベンダーが請け負っているため、社内にIT人材がいなくても、コストや期間を抑えて導入することが可能です。

またクラウド型ERPは、企業に合わせて柔軟に拡張できる点から、成長段階にある企業にもおすすめです。最初は最低限の機能を利用し、必要なフェーズになったら機能を追加するといった使い方ができます。

本ブログを運営する株式会社オロでも、2007年からSaaSでの知的サービス業に特化したクラウドERPを展開。950社以上の導入実績があります。(2024年5月現在)

まとめ

これまで日本で主流だったオンプレミス型ERPですが、長い導入期間、高額な初期費用、保守の手間などの理由から、より時代にマッチしたクラウド型ERPが選択されることが増えてきました。また、最近はインフラ環境が整ってきたことや、顧客ニーズが「所有」から「利用」にシフトしてきたことでクラウドERPを提供するベンダーが増えています。

だからといって、今すぐにクラウドERPに切り替えればいいというわけではありません。本記事でご紹介したクラウドERPのメリット・デメリット、自社で必要になる機能やカスタマイズの可能性、さらには予算やリソースなど、あらゆる面から情報を洗い出し、適切なERPやベンダーを選定してください。

株式会社オロでは、プロジェクト型ビジネスに特化したクラウドERP「ZAC」を開発・販売しています。上場準備のご相談から現在お使いのシステムとの連携についてまで、お気軽にお問い合わせください。