時間外労働の上限規制まとめ。2023年4月からの変更点も紹介

2021/3/12公開2024/3/11更新

かつては無制限で行うことができた時間外労働。2019年から上限が設けられるようになりました。さらに、2024年4月からはこれまで上限規制が猶予・除外されていた一部の業種においても上限規制の適用が開始されます。長時間労働が見直されている今、時間外労働の上限を守り、よりよい働き方を推進していくには、どうすればいいのでしょうか。

本記事では、時間外労働の規制や残業時間に対する向き合い方について解説していきます。

目次

働き方改革における残業時間の上限規制とは

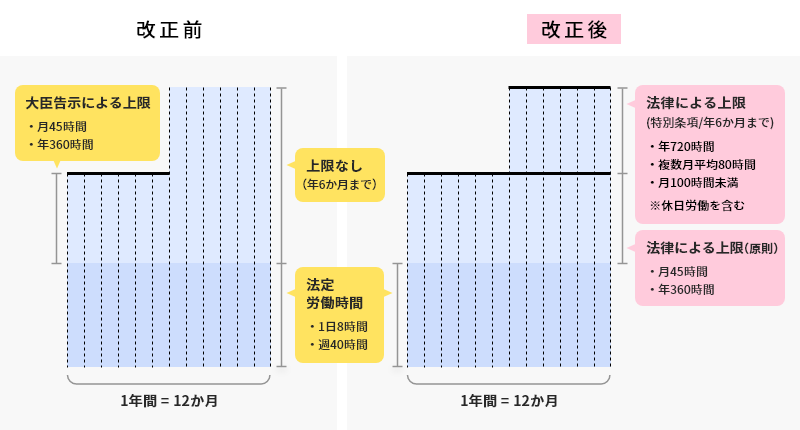

以前は罰則による強制力がなく、後述する特別条項付きの36協定を締結すれば上限なく時間外労働をさせることが可能でした。しかしこの法律の改正により罰則付きの上限が設けられ、限度時間を超える残業をさせることができなくなりました。

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項付きの36協定の締結が必要になります。特別条項付きの36協定とは、労使の合意のうえで上限を超えた時間外労働をさせることのできるものです。

具体的には、以下の規約を守る必要があります。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」(複数月平均)が全てひと月当たり80時間以内 (詳細は「複数月平均80時間以内の残業とは?」で解説)

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

上限規制が施行された時期

2019年4月から、一足先に大企業で時間外労働の上限規制が施行されました。中小企業への上限規制の適用は1年間猶予され、2020年4月1日から適用されています。

中小企業の定義とは

「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが下記の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。

| 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者の数 | |

|---|---|---|

| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

時間外労働の上限を超えないために

前述の通り、法定労働時間を上回る時間外労働や休日労働をさせるためには、36協定の締結が必須となります。36協定の上限を超えないようにするために、時間外労働と休日労働について法律上の規定を正しく理解する必要があります。特に「残業」と法律上の「時間外労働」は、異なる場合もあるため、しっかりと把握しておきましょう。

法定労働時間とは

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間以内とされており、これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとされています。

「残業」

○ 労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・週40時間)を超える時間のこと

例)1日7時間勤務の場合

1日7.5時間勤務すると「所定労働時間を超える時間外労働」は30分だが、「法律上の時間外労働」は0になる

「休日労働」

○ 労働基準法で定められた「法定」休日に労働した時間

例)毎週土日を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定める場合

土曜日の労働:時間外労働(法定休日労働にはならない)

日曜日の労働:法定休日労働

| 法改正前 | 法改正後 | |

|---|---|---|

| 法定労働時間 | 1日8時間・週40時間 | |

| 延長できる時間数 | 月45時間・年360時間(6か月まで。残りの6か月は上限なし) | 原則:月45時間・年360時間 特別条項:年720時間 複数月平均80時間、月100時間未満 |

| 時間外労働の上限に対する基準 | 【厚生労働大臣の告示】 特別条項付きの36協定があれば上限を超え、時間外労働をさせることができる |

【法律で規定】 特別条項付きの36協定があっても上限を超えることはできない |

残業時間の上限を超えた場合の罰則について

時間外労働の上限・特別条項を違反する場合、使用者に対して6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

法改正前は、上限に対して罰則による強制力がありませんでした。また、特別条項付きの36協定によって1年の内半分(6か月)までは上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。

しかし、2019年の改正により、罰則付きの上限が法律で規定され、特別条項付きの36協定を締結する場合にも上回ることのできない上限が設けられました。この場合にも残業時間の上限は、ひと月、複数月平均、1年単位とそれぞれ決められています。特に誤解されることが多い複数月平均80時間以内の残業については次の章で詳しく解説します。

複数月平均80時間以内の残業とは?

時間外労働については1日8時間・週40時間の法定労働時間に加え、原則として月45時間・年360時間の上限が定められています。さらに特別条項付きの36協定を締結する場合にも、月100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内と上限が定められています。

誤解されがちな複数月平均80時間以内の残業とは、2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のいずれの期間でも時間外労働を平均80時間以内に収めることです。2か月や6か月の平均で80時間以内をクリアしていても、3か月や4か月の平均が80時間を超えてしまうと違反となります。2か月から6か月まですべての期間において平均80時間以内を維持しなければならないので、注意が必要です。

【2024年4月から】建設業や自動車運転業でも上限規制が施行

これまで一部の業種においては、人手不足や深夜業などで代わりがきかない、または特殊性が存在するなどの理由から、上限規制の適用が猶予・除外されていました。しかし、2024年4月1日からこれらの業種でも上限規制の適用が開始されます。

適用が始まる具体的な業種は以下になります。

- 建設業

- 自動車運転の業務

- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

- 医師

医師については3つの水準に応じた上限とそれに伴う健康確保処置があります。詳しくは厚生労働省の「医師の時間外労働規制について」(*1)をご覧ください。

また、

- 新技術・新商品等の研究開発業務

においては、2024年4月以降も適用が除外されます。1週間あたり40時間を超えて労働した分の合計が月100時間を超えた労働者に対して、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられています。

建設業における上限規制のポイント

建設業でも他の業種と同様、時間外労働に上限が設けられ(*2)、これを超えると罰則が科されます。

ただし建設業のうち、災害時における復旧及び復興事業といった、臨時かつ重要な業務においては労働時間を延長し、時間外・休日労働を行うことが可能です。

具体的には、以下の上限規制が適用外になります。

- 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

災害その他避けることのできない事由であっても労働時間を延長するには、行政官庁の許可を受ける必要があるので注意しましょう。行政官庁の許可を受ける暇がない場合においても、事後に必ず届け出る必要があります。

自動車運転業における上限規制のポイント

自動車運転業の時間外労働の上限規制が適用されることで、運送業や物流業界は大きな影響を受けるとされており、それらを総じて「物流業界の2024年問題」と呼びます。

2024年4月から適用される自動車運転業の上限規制(*3)は、他の業種とはやや条件が異なり、以下のように定められています。

- 原則、月45時間以内、年360時間以内

- 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内(休日労働をのぞく)

さらに、トラックドライバーにおいては上記の上限規制に加え、

- 1時間の拘束時間(労働時間+休憩時間)は原則13時間、最大でも15時間

- 年間の拘束時間は3,300時間以内、かつ月間では284時間以内

- 1日の休息期間は11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこと

- 2日の平均運転時間が、1日9時間以内であること

などの改善基準告示も新たに適用されます。労働時間だけでなく、休息時間を含む拘束時間、運転時間も管理していく必要があるのです。

詳しくは、厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」(*4)をご覧ください。

上限規制の適用開始に伴い、慢性的な時間外労働に課題がある企業は、生産性を高めたり、働き手が定着する企業となるために就業規則をつくったりするなど努力が必要です。また、自社内の環境だけが原因となるわけではなく、取引先との関係に影響を受けることもあるため、長時間労働を防ぐための仕組みづくりから着手する必要があります。

中小企業の時間外労働の割増賃金率が引き上げに

2023年4月以降、中小企業の月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%と引き上げ(*5)られました。また月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行う場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となっています。今回の引き上げによって中小企業も大企業と同じ割増賃金率に変更になったため、人件費の面からも時間外労働を減らす重要性が増しています。

働き方改革関連法案を遵守した残業管理のためにすべきこと

働く人のワークライフバランスの推進のために、以下のような取り組みが効果的です。

労働時間の正確な把握

長時間労働を是正するためには、まず労働者の残業時間を企業側が把握することが必要です。単純な労働時間だけでなく、どの業務にどれだけの時間を割いているかを把握することで、削減できる作業が見つかることもあるはずです。

- 勤怠管理の見直し

原則としてタイムカードやPCなどの使用時間の記録など、客観的な方法や使用者による現認が望ましいです。自己申告は好ましくありません。多くの従業員の情報を一元管理できる勤怠管理システムを導入することも効果的でしょう。

- サービス残業の廃止

時間外労働を認められなかったり、残業を申請することに対する後ろめたさがあったりすることからサービス残業が発生することがあります。使用者が労働者を無償で働かせないこと・少しくらいならサービス残業でも大丈夫という概念をなくしていくことが大切です。

残業申請制

残業する場合は事前の申請を必要とすることにより、不要な残業をなくすための制度です。「なんとなく残らなきゃいけない・帰ってはいけない風潮」をなくし、残業の実態を把握するのにも役立ちます。

ノー残業デー

残業させない曜日を企業が定め、労働者を一斉に帰宅させる制度です。制度として強制的に残業時間を発生させないことで、時間外労働の削減やプライベート時間の確保というメリットがあります。ただし、繁忙期には持ち帰り仕事が発生したり翌日の業務を圧迫したりする可能性もあります。ノー残業デーを取り入れる裏でサービス残業が発生してしまっていては元も子もありません。リソース状況による労働者間での業務量調整や、例外としてノー残業デーの残業を認めることで負担を分散させるなど柔軟な対応が有効でしょう。

- ノー残業デーを設け、働き方改革を成功させたSCSK株式会社(*6)の事例

-

- 残業が多い部署に対する「残業半減運動」

- 削減した残業代を社員に還元する

- 経営トップから取引先役員へ、有給取得の理解の推進

勤務間インターバル

前日の勤務終了後から翌日の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設ける制度です。働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ります。前日の終業時刻から翌日の始業時刻までに一定の休息時間を確保することは、事業主の努力義務として2019年4月から規定されています。本ブログを運営する株式会社オロでもこの制度を取り入れています。

- 9時間のインターバルを取ることを推奨している株式会社オロの事例

-

- 基本的に、24時以降は仕事をしない

- 24時以降の勤務が必要な場合、事前の申請を必須とする

- 24時以降に退社した場合、原則として最低でも9時間後の出社となるように翌日のスケジュールを調整する

- 該当者の上長は申請があった場合の承認・制度をきちんと守れているか確認する

このような制度は、働き方を見直すために他の取り組みとあわせて実施することで一層効果が上がるとされています。時間外労働を減らすことは身体的な負担だけでなく、精神的な負担を少なくし、仕事中のパフォーマンスを向上させる助けになります。

また、労働時間に見合った働き方を実現することによって企業側にもメリットが発生します。労働者が定着しやすくなったり採用時のアピールポイントになったりするなど、安心して働くことのできる環境をつくることで企業も得をするのです。

まとめ

積み重なる時間外労働を削減するためには、さまざまな取り組みを行う必要があります。長時間労働はプライベートとの両立を困難にし、健康を妨げる原因にもなります。時間外労働の規制に向き合う対策を設けることで、労働時間のコントロールが可能になり、より良い働き方・労働環境と家庭生活に繋がるでしょう。

企業側では時間外労働が少ないことは、採用面での大きなアピールポイントとなります。求職者の関心を引けるほか、働きやすさから労働者が定着するといったメリットも得られるでしょう。

参考

*2:建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

*3:適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト「はたらきかたススメ」トラック|厚生労働省

*4:トラック運転手の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省