基幹システムとは?ERP、業務システム、情報系システムとの違いと特徴

2020/10/02公開2024/2/19更新

多くの企業に導入され、経営の根幹を担う基幹システム。ERPをはじめ、業務システムや情報系システムなど類似する名称も多くあり、混乱する方も多いのではないでしょうか。今回は基幹システムについて、業務システムや情報系システム、ERPとの違いや、導入方法、メリットについて解説します。

目次

基幹システムとは

基幹システムとは、ヒト、モノ、カネなど企業の根幹を支える基幹業務を行うためのシステムのことです。

基幹業務が停止すると、企業活動そのものも停止してしまう可能性があるため、企業を維持していく上で基幹システムは必要不可欠です。簡単に代用できず、運用する上で堅固なセキュリティ環境が求められます。

ここからは、さらに詳しく基幹システムについて解説していきます。「とりあえず基幹システムのひとつ、ERPについて概要を理解したい」「ERPを図解でまとめて知りたい」という方は、こちらから「【図解】8ページでざっくりわかるERPとは?」をダウンロードください。

基幹システムの種類

販売管理システム

企業活動における「お金」と「モノ」の流れを管理するシステムです。具体的には、「何を・誰に・いつ・どこで・いくつ・いくらで」販売したのか、また請求や代金の回収は済んでいるのかなどを管理します。

【主な機能】

・見積管理

・受注管理

・売上管理

・請求管理など

購買管理システム

商品の材料などの「仕入」や、製造した商品の「在庫」といった、購買に関する流れを管理します。

【主な機能】

・発注管理

・仕入管理

・出荷管理

・支払管理など

勤怠管理システム

従業員の出退勤時間の記録や、各従業員の労働状況を管理します。労働時間の集計や、有休や代休の申請もシステムを通して行えます。

【主な機能】

・出退勤管理

・労働時間集計

・シフト管理

・休暇管理など

人事給与システム

従業員の給与を計算するのはもちろん、採用に関する情報や人事評価、異動といった、社内で働く「ヒト」の情報を管理するためのシステムです。

【主な機能】

・給与管理

・従業員情報管理

・労働契約管理

・人事評価など

財務会計システム

財務諸表を作成するための機能を備えた、いわゆる「会計システム」を指します。データを入力するだけで帳票や決算書の作成業務を行えるので、経理担当者の負担を軽減できます。

【主な機能】

・帳簿、決算書作成

・仕訳入力

・予実管理

・経営分析など

生産管理システム

生産計画、仕入、納期、品質、原価など、商品生産に関する管理が可能です。製造業で主に利用されます。

【主な機能】

・生産計画

・工程管理

・資材管理

・不良品発生率分析など

在庫管理システム

他の基幹業務と連携し、商品の在庫数や種類を管理します。中には製造日や、食品であれば賞味期限などの管理機能を持つシステムもあります。在庫が足りなくなったり、必要以上に増えたりすることを防ぎます。

【主な機能】

・在庫検索

・入出荷管理

・棚卸管理

・検品管理など

基幹システムと情報系システムの違い

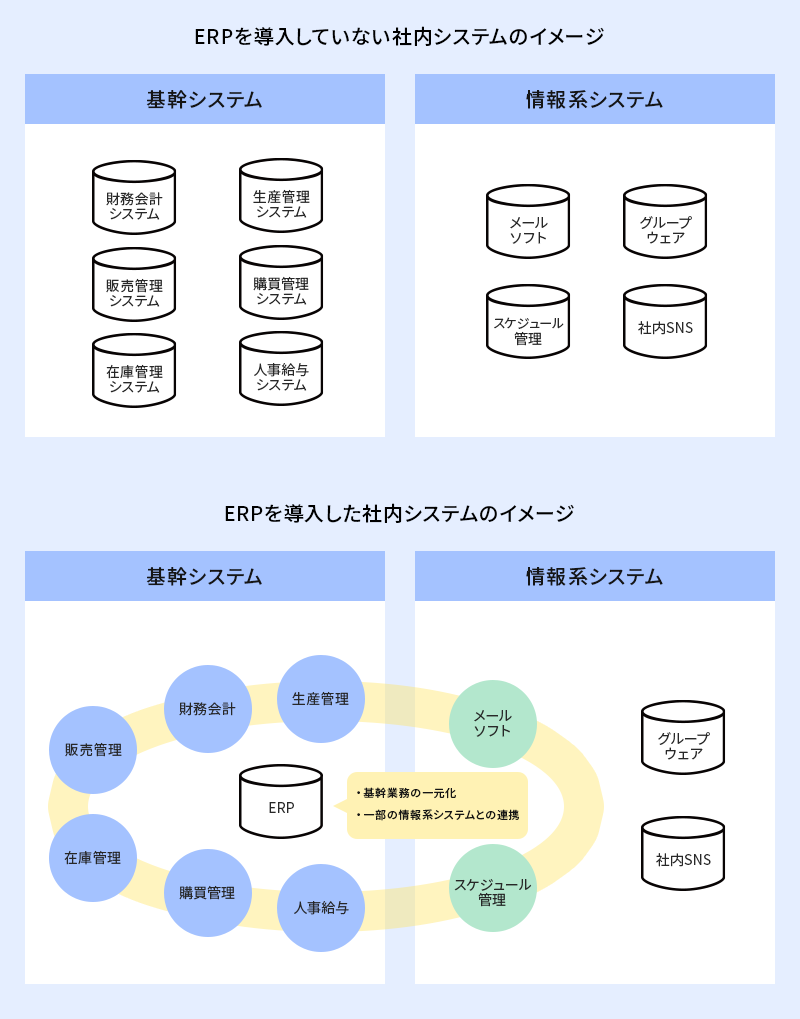

情報系システムとは一般的に、社内外の情報共有、コミュニケーションの円滑化、事務処理の効率化、意思決定促進などに利用されるシステムを指します。基幹システムと違い、一時的に止まったとしても業務を進められるものが多い点が特徴です。

一方の基幹システムは企業の基幹業務に特化しており、より限定的な業務を扱うシステムだと言えます。

情報系システムには主に次のツールが挙げられます。

- メールソフト

- グループウェア

- スケジュール管理ツール

- 社内SNS(ビジネスチャット)

- 営業支援システム(SFA)、顧客管理システム(CRM)

| 分類 | 基幹システム | 情報系システム |

|---|---|---|

|

システム・ツール |

|

|

| 目的 | 経営に必要となるヒト・モノ・カネなどを管理 | 通常の業務を効率化 |

| 特徴 | 停止すると企業活動そのものに支障が出る | 停止しても代替可能である |

本記事で説明する情報系システムは、類似した用語である情報システムとは別概念です。情報システムはコンピューターやネットワークを使用したシステムの総称であり、基幹システムや情報系システムも情報システムの一種となります。

基幹システムと業務システムの違い

業務システムとは、業務を円滑に遂行するためのシステム全般を指します。そのため、業務システムに含まれるシステムは幅広く、基幹システムもその一部です。

企業によっては、基幹業務以外の業務に用いられるシステムを業務システムと表す場合もあり、情報系システムと同義で使われることもあります。

基幹システムとERPの違い

ERPとは、ビジネスを遂行するうえで重要な「ヒト」「モノ」「カネ」を効率的に管理するための概念です。現在では一般的に、その概念や手法を具現化したITシステムを指します。

基幹システムが、各部門の業務を効率化する独立型のシステムであるのに対し、ERPは基幹システムがもつ各機能を一元管理できる統合型のシステムです。各機能間の情報をつなげることで、効率的なデータ管理の実現や、社内の情報の可視化を行います。

ERPについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

基幹システム導入のメリット

基幹システムの導入メリットは大きく3つあります。

①管理部門の業務効率化

基幹システムを導入することで管理部門の業務が効率化され、生産性が向上します。これまで手動で行っていた作業もシステムによって自動化されるので、人的ミスの削減につながります。特に、企業規模が大きくなると業務量が増え、人力だけでは対応できなくなるケースも多いでしょう。基幹システムを導入することで、膨大な業務を限られた人数で回すことができるようになるのです。

②業務の標準化

作業プロセスを統一し業務の質を標準化することができます。データ集計など、属人化によりアウトプットにバラつきが出てしまいがちな業務も、基幹システムを導入することで一定の品質に保つことができます。

③経営情報の可視化・意思決定のスピードアップ

全社の売上や債務情報、在庫状況といった経営情報を可視化できます。経営状況をリアルタイムに把握し、迅速な意思決定が可能になるでしょう。

基幹システムの導入形態

基幹システムは、導入形態によって「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を見てみましょう。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自社でサーバーを保有したうえで、業態や業務内容に則した形の基幹システムを構築します。カスタマイズの自由度が高く、社内の業務フローをそのままシステム化できる点がメリットです。

基本的には買い切り型で、一度導入してしまえば、以降はサーバーやシステムを維持管理するための費用のみで利用可能です。一般的に導入費用は高額になりがちで、導入までの期間も長くなります。

クラウド型

クラウド型の場合は、システムを作成・提供するベンダーのサーバーを利用して、インターネット上に構築されたサービスやシステムです。自社でサーバーを保有する必要がなく、システムのメンテナンスやバージョンアップもベンダー側に任せられるというメリットがあります。

オンプレミス型に比べカスタマイズ性が低く、月額や年額でサーバー利用料やライセンス料が発生します。

近年の主流はクラウド型

近年は、基幹システムに限らずあらゆるシステムにおいてクラウド型が主流です。その理由は、費用を低く抑えられる点やテレワークの増加、法令改正に合わせたバージョンアップを自社で行う必要がないことなどが挙げられます。

また、災害などでオフィスに被害があった際も、クラウド型であればサーバーの故障やデータの損失といった影響を受けにくいため、BCPの観点からも安心して利用できるクラウド型が人気となりつつあるのです。

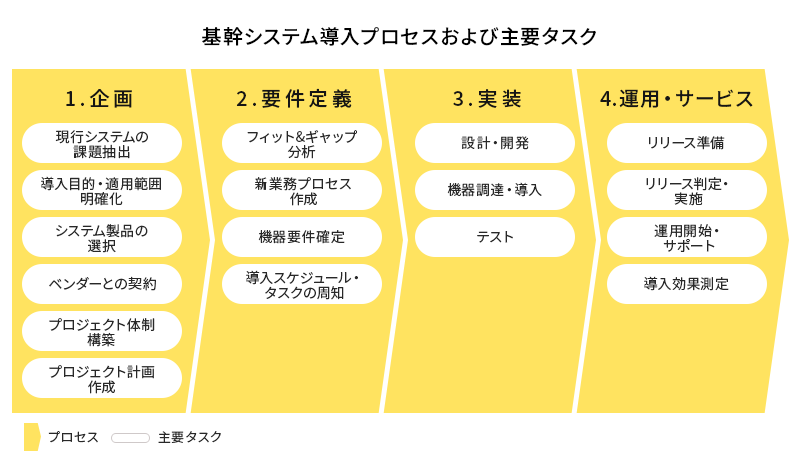

基幹システムを導入する方法

では、基幹システムは具体的にどのように導入すればいいのでしょうか。ベンダーやシステムによって異なりますが、大まかに以下4つのプロセスを経て導入されます。

- 企画

- 要件定義

- 設計・実装

- 運用・サービス

それでは各プロセスではどのようなことを行うのか、具体的に説明していきます。

①企画

基幹システムを導入する上で肝となるプロセスです。経営方針に寄り添った企画を以下のステップで進めていきます。

- 企業経営における中長期的な計画と現状を照らし合わせ、自社が抱える経営課題を抽出する

- 基幹システム導入により解決したい経営課題を明確にする

- システム導入によって改善したい経営指標も明らかにする

- それらに適合する製品や導入形態、ベンダーを選定する

また、並行して基幹システム導入のプロジェクト体制を整えることも重要です。基幹システムの多くは全社で活用していくものであり、管理者層のみで導入を進めることはできません。システムのインフラ、サーバーなどに詳しい人員やテスト要員だけでなく、業務に携わる現場社員を巻き込む必要があります。

基幹システム導入に責任を持つプロジェクトマネジャーを選任し、部署を横断してコミュニケーションを取れる現場社員を抜擢することで、より現場の声を反映したシステム導入が可能になります。導入体制を整えながら、大まかなスケジュール、タスク一覧、各種管理方法(進捗・品質・コミュニケーション・リスクなど)を記述したプロジェクト計画を作成しましょう。

②要件定義

業務をもとにシステムの要件を定義します。基幹システムを導入するにあたり、システムと業務との差異分析(Fit:適合、Gap:差異)を行います。Gapがあれば、それを解消するために業務変更もしくはシステムの機能追加(カスタマイズ)が必要となります。

この分析結果を踏まえてシステムの要件を詰め、新業務プロセスを定義していきます。事業形態が変化するたびに何度もシステムを変更するのは大きな負担となるため、長期的な視点を持ち、カスタマイズの可否や拡張コストを事前に検討しておきましょう。

また、システムを活用する部門や現場社員にもシステムに関する情報の周知や教育を行う必要があります。全社員の意識レベルを統一した上でシステム導入の日を迎えるようにしましょう。

③実装

要件が固まったら、ベンダーによるシステムの設計や開発がスタート。必要に応じて追加開発や他システムとのインターフェース開発も平行して行います。設計・開発を終えたら、次はテストフェーズです。機能別テストや総合テストを行い、システムの品質を確認しましょう。

④運用・サービス

テスト完了後、本番環境へのデータ移行やユーザー教育などを行い、システムをリリースします。障害状況を確認し、システム運用がスムーズに稼働するまでベンダーの支援を受けましょう。

また、基幹システム導入後も安定して運用できるように社内の体制を整えます。基幹システムの導入効果を最大化するためには、定期的な効果測定を続けることが肝要です。効果測定結果をベンダーに報告し、さらなる業務改善に向けた施策を検討しましょう。

上述したものは一例であり、基幹システム導入プロセスやスケジュールは企業により異なります。導入前と開発段階、導入後の運用を想定して念入りに計画しましょう。

基幹システム導入で注意したいポイント

基幹システムは、企業活動において重要なものです。導入時は、以下のポイントに注意しましょう。

自社の課題や業種に合っているか

基幹システムは、所有する機能によって様々な種類があります。まずは、自社の課題がどこなのか、必要な機能は何かを明確にしましょう。そのうえで、自社に合ったシステムを選ぶ必要があります。また、たとえば製造業とIT業とでは、必要な基幹システムや基幹システムに求める機能・要件が異なるでしょう。自社の業種に合っているか、また必要な要件を満たしているかも確認しましょう。

セキュリティ対策ができているか

基幹システムは企業活動に必須であると同時に、多くの機密情報を扱うものでもあります。情報漏洩といったインシデントがあれば、企業の信用低下や金銭的な損害は計り知れません。そのような事態が起こらないように、セキュリティ対策が施され、安心して使えるシステムを選ぶことも重要です。外部からのサイバー攻撃対策や内部統制強化などが実装されているかどうか事前に確認しておきましょう。

サポート体制が充実しているか

システムを利用するなかで不具合やトラブルが生じた場合の、システムベンダーのサポート体制も確認すべきポイントとなります。基幹システムが停止すれば、企業活動も止まってしまうため、スピード感のあるサポート対応が重要です。また、導入直後のレクチャーの有無や問い合わせの手段などもあらかじめ把握しておきましょう。

まとめ

主要業務の効率化・標準化を図るうえで、基幹システムは欠かせません。最適な基幹システムを導入するポイントは、自社のビジョンやあるべき姿、業務環境に向き合うことです。本記事を参考に、ぜひスムーズな基幹システムの導入を実現してください。

参考

※1独立行政法人情報処理推進機構(IPA)・技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC),『共通フレーム2013~経営者、業務部門とともに取組む「使える」システムの実現~』