予実管理とは?目的や進め方、Excel・システムの活用方法まで解説

2021/8/27公開2023/8/28更新

事業やプロジェクトを適切に実行するためには、予算と実績の管理が必要不可欠です。予実管理ができれば売上目標と現状のズレを認識できるため、リアルタイムで事業の起動修正をしていく際にも役立ちます。そこで今回は、予実管理の目的や進め方、注意点に加え、予実管理を効率化するシステム・ツールの活用方法をご紹介します。

目次

予実管理とは?

予実管理とは、会社の事業やプロジェクト別の予算と実績を管理することです。 会社には事業やプロジェクトごとに予算が付与され、開始前に数値目標を設定します。予実管理は、目標数値と現状の売上や経費などを比較し、事業やプロジェクトが適切に行われているかチェックするために必要な作業です。 適切な予実管理は、事業の継続、軌道修正などの重要な意思決定に活用できます。

予実管理と予算管理の違い

予実管理と予算管理はほぼ同義で使われることが多い用語です。

予算管理とは、各年度で予算計画を立て、月毎や年度末に実績と比較し、分析を行うことです。一方、予実管理は会社の事業やプロジェクト別の予算と実績を管理することであり、 予算管理の手法の一つが予実管理にあたります。予実管理のほうが、より高頻度で予算と実績を比較していくイメージです。

予実管理のメリット

予実管理は、目標までの経過を見える化して、達成確率を上げるために行うものです。目標達成しやすくなることの他にもさまざまなメリットがあるため、それぞれを詳しく解説します。

問題の早期発見・早期解決が可能になる

プロジェクトの途中経過をタイムリーに見える化することで、達成を妨げる問題があったとしても即時に気づけます。プロジェクトが終わってからでは取り返しがつきませんが、早い段階で課題に気づいて対策を取ることができれば、赤字になりそうなプロジェクトでも挽回可能です。

自社の体質改善につながる

また、どの項目に予算を多く割いているのかが見えてくるため、自社の体質改善につながります。目標達成の足を引っ張っている原因は何か、多すぎる支出はないかなどから、企業としての課題に気づいて改善できるのです。

当期中の予算修正や来期の計画に活かせる

当初決めた予算も、必要に応じて修正を行うことがあります。その際、タイムリーに管理できていれば、すぐに修正案を出すことができます。また、プロジェクトの実績を、来期の予算計画に反映することで、より精度の高い予算を立てることができます。

従業員のモチベーションを向上できる

計画と実績の差が明確であれば、あとどれくらいで達成できるのか目標が具体的に見えるため、従業員のモチベーション向上が図れます。加えて、社内の他部署の予実も見える化すれば、競争意識から従業員の士気が高まり、予想していなかった成果を生み出す可能性もあるでしょう。目標や実績を数字で明確にすることは、精神論で鼓舞するより効果的です。

予実管理の進め方

予実管理は目標の設定、実績の管理、定期的なチェックと修正というプロセスで進めていきます。

進め方についてはこちらの記事もご覧ください。

①予算の設定

予実管理は予算の目標を定める時点ですでに始まっています。 予算の目標は厳しすぎても簡単すぎても良くありません。現実的に達成できそうな数値にすることが理想です。 努力すれば達成できそうな目標を立てることで、チームのモチベーションを維持することができます。

予算は主に以下に分けられます。

・売上高予算

・製造予算(仕入費、原材料費など)

・費用予算(販管費、家賃など)

このとき、目標を売上ベースにしてしまうと、原価がかかりすぎて利益が少なくなっていても気づけない恐れがあります。そのため、売上だけでなく、製造予算や費用予算の目標をしっかりと定め、営業利益を指標にすることが大切です。

目標が決まったら、過去の実績を参照しながら具体的な金額に落とし込んでいきます。 ただし、シーズンによって実績が大きく変動する業界などでは、必ずしも直近の予算を踏襲すれば良いとは限りません。 業界の景気や動向なども加味しながら、「なぜこの予算額になるのか」を社内で説明できるように情報を集めましょう。

予算について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

②部門ごとのKPI設定

予算目標を達成するためには、部門ごとに細かくKPI(Key Performance Indicator)を立てることが重要です。KPIとは、最終目標に向けたプロセスごとの達成状況を把握するための数値指標であり、たとえば、目標達成のために必要な契約件数、制作の進捗率などをKPIに設定します。

各部門ごとにKPIを設定することで、目標達成に必要なアクションが明確になり、予実管理における改善や軌道修正に役立ちます。

③実績を集計し、予算と比較

プロジェクトが始まったら、実績の集計はこまめに行って予算と比較しましょう。予算と実績のチェックは、月次など高頻度で行うことをおすすめします。プロジェクトへの影響が小さいうちに改善・軌道修正できるよう、売上や経費などは発生したらすぐに入力するよう心がけましょう。

④分析と課題把握

予算と実績の差を把握したら、大きな乖離が見られた箇所に対して、想定とズレが生じた原因を分析します。費用がかかりすぎているようなら科目ごとに精査するなど、真因を追求しましょう。現状を分析できたら、その課題が長期にわたるものなのか、すぐに挽回できるものなのかを判断します。

⑤軌道修正

手を打つべき課題が見つかったら、具体的な対策を立案してプロジェクトを軌道修正しなければなりません。このとき、ひとつ前のステップで正しい原因を追求しておかなければ、見当違いな対策を取ることになるため注意が必要です。適正かつ従業員がすぐに行動できるレベルまで落とし込んだ対策を立てましょう。

予実管理のポイント

予実管理を適切に行うためには、次の4つのポイントを意識しましょう。

無理のない予算設定を心がける

適切な予実管理は、適切な予算設定ができていなければ実現しません。 目標が高すぎたり、見込みが甘すぎたりといった形で予算設定が甘いと、実績との乖離が大きくなりすぎて、大幅に事業の見直しをしなければならない手間が生じます。また、チームのモチベーションの低下にもつながる危険性があるでしょう。

細かい数字にとらわれない

予実管理では、細かい数字の差異まですべてを分析・対策する必要はありません。細かい数字にばかり気を取られてしまうと、重要な問題の分析・対策に手が回らず、効率が悪くなってしまう恐れがあります。

どの予算が最も重要であり優先度が高いのか、どの程度の差異が出たら分析を行うのかを、あらかじめ定めておくことがポイントです。

予実のチェックはできるだけ高頻度で

予実管理の目的は予算と実績のズレを確認し、その後の意思決定に役立てることにあります。そのため、いくら実績を厳密に管理しても、意思決定の参考にせずにただ数値を確認しているだけでは意味がありません。 予実管理はできるだけ高頻度に行い、売上や経費について見込みと大きなズレが生じた場合、すぐに対応できるように準備しておくことが大切です。

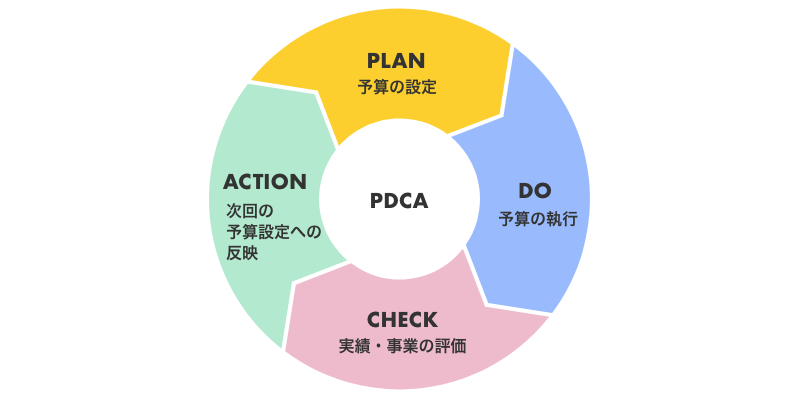

PDCAサイクルで予算設定の精度を高める

PDCAとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのフェーズを繰り返しながら事業や計画の精度を高めるサイクルのことを言います。予実管理のPDCAは次のように考えることができます。

- Plan(計画):予算の設定

- Do(実行):予算の執行

- Check(評価):実績・事業の評価

- Action(改善):次回の予算設定への反映

実績を管理し次の予算設定に活用することで、今後の売上予測などの精度向上に役立てることができます。

予実管理に役立つシステム・ツール

予実管理を行うには、システムやツールを活用するといいでしょう。システムやツールには主に次の3つがあります。

・Excel

・SFA

・予実管理ツール

それぞれの特徴と活用方法を解説します。

Excel

Excelでは、インターネット上にある予算管理表のテンプレートを活用することで、すぐに予実管理を行うことができます。プロジェクトや事業ごとにシートを分けて管理し、複数の予実管理を同一ファイルで行うことも可能です。 また、関数やマクロなどを使えば比較的複雑な計算を自動化できます。 一方で、Excelはデータを複数のメンバーにリアルタイムで共有することが難しいというデメリットもあります。作成されたフォーマットを後任者が意図せず変更してしまうなど、ミスの温床になることもあるので、利用の際には別途対策を講じましょう。

SFA

営業支援システムであるSFAは、顧客情報、案件情報など、営業活動に関わるデータを管理するシステムです。その中の機能の1つとして、予実管理機能を備えているものもあります。営業のプロセス別やチーム別、商品別などで予実管理を行い、具体的な分析や施策の検討に活用しましょう。さらに、売上状況を可視化することで、予実管理だけでなく、営業部の管理や営業戦略を立てる際にも役立てられます。

予実管理ツール

予実管理ツールはその名の通り予実管理に特化したツールを指します。複雑な設定をせずとも、必要な項目を入力するだけで予実管理ができるので、予実管理にかかる作業工数を削減することが可能です。

詳しい特徴・メリットは後述しますが、データの共有や大容量データの処理、フォーマット化したい帳票の自動作成を行え、工数や原価などを含めた多角的な視点での予実管理を実現します。

予実管理ツールのメリット

予実管理に活用できるシステム・ツールを紹介しましたが、その中でも、予実管理機能をメインとした「予実管理ツール」のメリットを解説します。

ヒューマンエラーを削減可能

予実管理においては、データが正確であることも重要です。たとえばExcelで予実管理を行う場合、データの転記時に関数の仕組みがわからず混乱してしまったり、誤って変更・削除してしまったりといった、ヒューマンエラーが起こりかねません。しかし予実管理ツールであれば、複雑なマクロや関数を組まずに、1つのシステムで予算や実績といった数値を一元管理できます。そのため、操作上のケアレスミスや転記間違いなどといったヒューマンエラーを削減でき、より正確な予実管理が可能になります。

容量の大きなデータも処理可能

Excelのマクロ機能を使うと、大きなデータの処理に時間がかかり、ファイルの開封や送信時に困ることがあります。 予実管理ツールはデータベースを使って情報を高速処理するため、大容量のデータでもストレスなく管理することが可能です。 また、閲覧権限さえあれば誰でも情報にアクセスすることができるため、共有時にメールやドライブへデータを転送するといった面倒な手間も省くことができます。

各種帳票・資料を自動作成可能

経営分析や経営陣への説明などで内部資料を作成する際は、実績データやそれをもとに作成したグラフが役立ちます。 予実管理ツールの中にはワンクリックでデータをビジュアル化できる機能もあり、誰でも簡単にグラフを作成できます。 また、会計ソフトと連携して収支状況をレポートできる予実管理ツールもあります。 レポート機能を有効活用することで、事業の継続判断や課題の抽出、次回の予算設定の精度向上などに役立てることが可能です。

外部のシステムと連携可能

Excelによる予実管理を行う場合、外部の会計システムなどから必要な情報を取り出し、シートに転記する必要があります。そのため、データが大量にある場合、担当者はその都度抽出や転記作業、チェック、修正作業などに時間を取られてしまいます。 一方、多くの予実管理ツールは会計システムやERPなど外部システムと連携することができるため、欲しい情報をシステム内に自動で取り込むことが可能です。 これにより、担当者の転記やチェック作業にかかる時間が削減できるだけでなく、転記ミスのリスクも回避できます。

予実管理に強みを持つERP導入もおすすめ

ここまで予実管理ツールを使うメリットを紹介してきました。新たに専用ツールを導入するのではなく、予実管理機能に強みを持ち、販売管理や勤怠管理とともに一元管理ができるERPを導入するのもおすすめです。

本ブログを運営する株式会社オロのクラウドERP「ZAC」は、外注費・労務費・経費をプロジェクトごとに集約してコストを管理し、リアルタイムでプロジェクト収支のモニタリングを行うことができます。 さらに進行中のプロジェクトにおいても、実績値と予測値のチェックができるため、先々の売上・利益を精度高く予測できます。

必要以上にコストがかかっているプロジェクトや利益が出ていないプロジェクトを早い段階で把握し、対策を打つことが可能になります。プロジェクト終了後は、個別プロジェクトの予実対比や仕掛品原価の明細表の確認ができるため、利益率が上がったもしくは下がった原因の特定、同じようなプロジェクトの予算設定時に参考とすることができます。

ZACのようなERPを活用し、予実管理のPDCAサイクルを確立してみてはいかがでしょうか。