労働生産性向上の5つのステップ~計算方法から見直しのポイントまで~

2020/7/06公開2024/3/08更新

働き方改革により「労働時間を短くしよう」という風潮は昨今当然のようにありますが、労働時間を短くするだけでは根本的な解決にはなりません。「労働生産性を上げることによって労働時間が短くなる」ということが働き方改革の正しい目標です。では、労働生産性とはどうすれば上げられるのでしょうか。

そもそも労働生産性とは何なのか、どのくらい向上させたらいいのか。今回は労働生産性について改めて一から考えてみたいと思います。

目次

労働生産性とは?

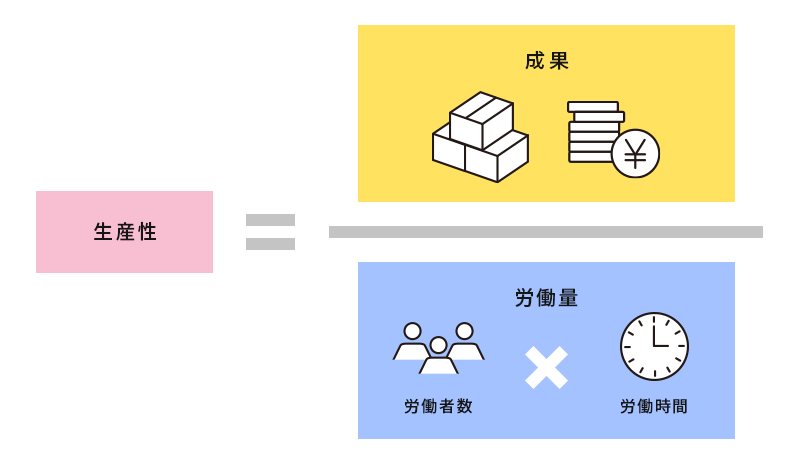

労働生産性とは、労働者1人あたりが成果を生み出すうえでの効率を数値化したもののことをいいます。労働者1人または1時間で生み出す成果が、労働量や投資額にどれだけ見合っているかを数値化し、経営判断の基準などに用いる指標です。この値が大きければ大きいほど生産性は高く、労働者のスキル、業務効率などにより変化します。そのため多くの企業が労働生産性の上昇を目指し努力しているのです。

ここからは、さらに詳しく労働生産性について解説していきます。「とりあえず生産性向上についてまとまった資料がほしい」「コスト削減の具体例が知りたい」という方は、こちらから生産性向上BOOKをダウンロードなさってください。

労働生産性が低い状態とは

労働生産性が低い状態とは、労働者1人または1時間あたりに生み出す成果が少なく、労働量や投資額に見合っていないことを指します。たとえば、売上額は変わらないのに働く時間だけが長い状態や、人数を増やしても作れる製品の個数が変わらない状態などは、労働生産性が低いと言えるでしょう。 労働生産性が低い状態が続けば、どれだけ投資しても狙った利益が得られなかったり、長時間労働によって従業員が疲弊してしまったりと、会社にも従業員にも悪影響を及ぼします。

労働生産性を向上させるメリット

労働生産性が低い状態であることのデメリットは上述の通りですが、労働生産性を向上させることによってどのようなメリットが得られるのでしょうか。企業や従業員が得られるメリットを具体的に解説します。

少ない人材で利益を上げられる

労働人口が減っている今、人材の確保が課題となっている企業も多いはずです。労働生産性を上げられれば、少ない人数であっても、利益を上げられるようになります。

新たな投資が可能になる

労働生産性を向上させた結果、人件費などの経費を削減できます。その分を他の必要な箇所へ投資できるため、さらなる付加価値の向上や利益向上が見込めるでしょう。新たな価値を創出した結果、企業競争力向上も期待できます。

ワークライフバランスが実現できる

労働生産性が上がれば、従業員1人あたりの労働時間を減らせます。たとえば残業や休日出勤が減れば、それだけプライベートの時間を確保できるようになり、従業員が望むワークライフバランスの実現が可能です。

労働生産性の2つの計算方法

労働生産性は効率を表す「数値」ですから、それを求める計算式があります。

・生産性=成果/労働量(労働者数、労働者数×労働時間)

上記が基本の式です。労働生産性は成果の基準により大きく2種類に分けられます。

- 生産量を成果の基準とした「物的労働生産性」

- 売上高から材料費や運送費など元値を引き、自社の加工や工夫によって付け加えられた金額を成果の基準とした「付加価値労働生産性」

生産量と金額、どちらを成果の基準とするかにより、式も異なったものとなります。

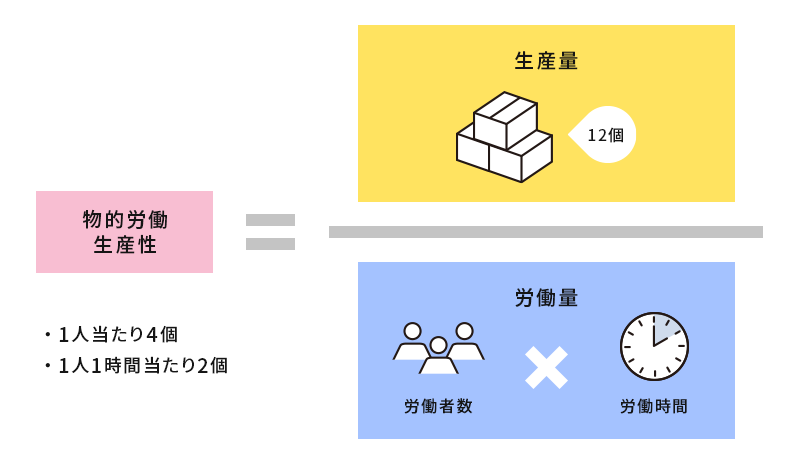

物的労働生産性

物的労働生産性で算出する成果は「生産量」です。次の計算式を用いることで算出できます。

・物的労働生産性=生産量/労働量

たとえば、工場などで3人の従業員が2時間で12個の商品を生産した場合、労働者1人あたりの労働生産性は4個、1人1時間あたりの物的労働生産性は2個といえます。

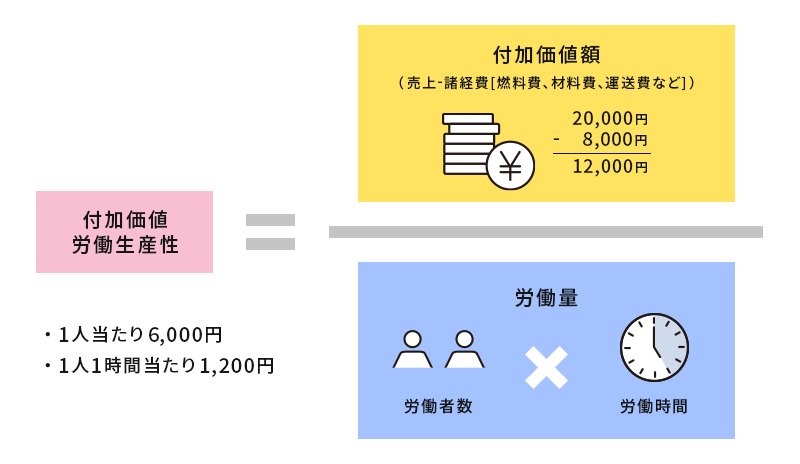

付加価値労働生産性

付加価値労働生産性では「付加価値額」を成果とします。こちらの計算式は次のようになります。

・付加価値労働生産性=付加価値額(売上-諸経費[燃料費、材料費、運送費など])/労働量

2人の従業員により5時間で20,000円の売上を上げたとします。付加価値額には原材料費や運搬費などの諸経費は含まれません。この商品の材料に8,000円かかっていた場合、付加価値額は12,000円となります。すなわち、1人あたりの付加価値労働生産性は6,000円、1人1時間あたりの付加価値労働生産性は1,200円です。

付加価値をどのように捉えるかにより計算式が変わることはありますが、非製造業の場合は付加価値額=売上総利益と捉えていいでしょう。

このような計算を行うことで、年間の総売上利益と従業員数で企業全体の労働生産性を割り出せるようになります。また、Webサイトを1つ作成するのにかかる人数や時間とその利益など、プロジェクトごとに計りたい場合にも有用です。

世界と比べて見る日本の労働生産性

日本の労働生産性は、世界各国に比べて低いと言われています。

では実際に数値で比較してみるとどうなのでしょうか。2023年版の「労働生産性の国際比較」(*1)によると、日本の時間あたり労働生産性は実質ベースで前年から上昇しているものの、OECD加盟38ヵ国中30位、1人あたり労働生産性は31位となっています。この順位は、主要先進7か国の中では最下位です。さらに、OECD 加盟38ヵ国でみると1970年代以降、最も低い順位になっています。

産業別のトレンドを見てみると、コロナ前の2019年と比較し、製造業や金融保険において日本の労働生産性は上昇しています。一方、卸小売業や情報通信業、娯楽・対個人サービス業の労働生産性上昇率はマイナスになっています。 労働生産性にはさまざまな要因が関係しており、自社の業種がどのようなトレンドにあるのかを知っておくといいでしょう。日本の労働生産性に関して、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

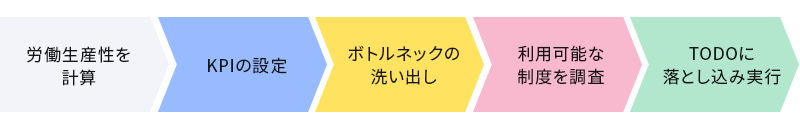

労働生産性向上の5ステップ

では実際に労働生産性を上げるためにどうすればいいのか、具体的な方法をみていきましょう。

ステップ1. 現在の労働生産性を計算・判定する

まず、「労働生産性の計算方法」で紹介した計算式を使い、現在の労働生産性の値を確認しましょう。

生産性の指標の基準値は一概には言えませんが、経済産業省中小企業庁「中小企業白書 2022」(*2)によると2021年度の中小企業では、従業員一人あたりの付加価値額(労働生産性)は530万円前後が平均値となっています(大企業では1,300万円超)。この基準を越えていれば生産性が高いと言えるかもしれません。

また、前年度や前期の数字と比較して労働生産性がどう変化したのかを判定することも大切です。さらに、企業としてだけでなく部署ごとの生産性を判定することで、より具体的な生産性向上策を見つけやすくなるでしょう。

ステップ2. 労働生産性のKPIを設定する

KPIとは

KPI(Key Performance Indicator)は重要経営評価指標、などと訳される、目標を達成するための業績評価の指標です。よく経営や営業といった業績に関わる分野で聞かれますが、どの分野、どの職にもKPIを設定することが可能です。目標を達成するために、現在どのくらいの状態で、どういったことが足りないのかを数値化できます。

KPIの設定方法

KPIを設定することで目標が数値化され、全員が共通の指標を把握できるためメンバー全員の意思統一も容易になるというメリットがあります。また客観的な評価基準ができるため公平な評価が可能になります。

しかし実際に設定しようとしても何を指標とすればよいのかが悩みどころです。KPIを設定する際にはいくつかのポイントがあります。

- S(Specific):明確性

- M(Measurable):計量性

- A(Achievable):達成可能性

- R(Relevant):関連性

- T(Time-bound):期限

一般的には、この5つの要素「SMART」をふまえて設定します。期限があり明確に計ることができ、最終目標に関連した達成可能な指標であること。目標は高いほどいいと言いますが、高すぎる目標を立てても達成感がなく逆にモチベーションは低下してしまいます。現実的にクリアできそうで、最終目標の過程にあることが分かるKPIを設定することで、モチベーションは上昇します。

企業ごとに商品や業界の位置、戦略なども変わってくるため解決すべき課題も違います。「SMART」を意識し自社に効果的なKPIを設定してみましょう。

ステップ3. ボトルネックの洗い出し

次に全体のなかから最も処理能力や効率の悪い部分、いわゆるボトルネックを探します。ボトルネックを洗い出すときは、下記のような着眼点で考えると良いでしょう。

- よく遅延する作業

- 発生頻度の高い作業

- 同じ失敗が何度も起こる作業

- たくさんの時間を使っている作業

ステップ4. 利用可能な制度を調査

ボトルネックがわかったところで、なにか利用できる制度がないか調べることも大切です。たとえばテレワーク中の業務上のやりとりでコミュニケーションロスが発生し生産性が落ちている場合、グループウェアやチャットツールを導入するという解決策が考えられます。その場合、ITシステムを導入する際に利用できる「IT導入補助金」いう制度を利用し、採択された場合には少ない負担額での解決が可能です。また、中小企業等のものづくり・商業・サービスの改善などを支援する「ものづくり補助金(*3)」でも、設備投資のための補助金を申請できます。ものづくり補助金では2022年に、DX推進を支援するための「デジタル枠」が新設されたり、対象企業の規模が広くなったりと、より活用しやすくなっています。

なおこれらのIT導入補助金は、基本的に導入後に遡っての申請(遡及申請)ができないため、システム導入前に調べておく必要があります。また、対象ツールが指定されていることや申請しても採択されないケースがあること、毎年実施されるとは限らない点にも注意しましょう。詳しくは「IT導入補助金について」の記事を参照ください。

さらに、働き方に関する相談・提案を無料で専門家から受けられる「訪問支援サービス(*4)」といった制度もあります。たとえば、従業員の残業を減らしたいけれど、やり方がわからないといった悩みを相談することが可能です。従業員の働きやすい環境を整えるという観点から、労働生産性の向上に活用できるでしょう。

このように、自分たちの問題点を改善するために利用できる制度がないかどうか確認してみましょう。

ステップ5. TODOに落とし込み実行する

目標や改善点がわかったらいよいよ実行です。目標は実行しなくては意味がありません。大きな目標はできるだけ具体化します。細かくToDoリストに落とし込み、ひとつずつ実行していきましょう。

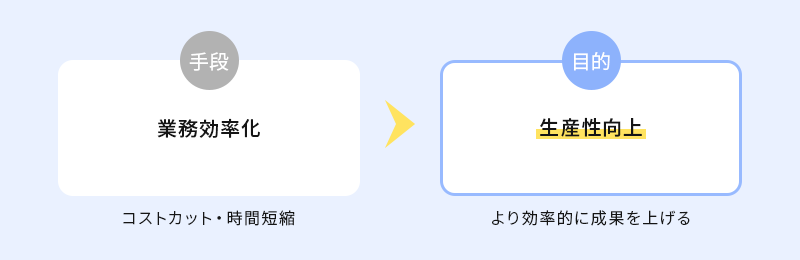

業務効率化と生産性向上の違い

働き方改革のなかで「生産性向上」と同じようによくいわれる言葉に「業務効率化」があります。この二つの言葉は現象としては似た事柄を指していますが、意味合いは異なります。

-

- 業務効率化

- 手段・施策。コスト重視。時間短縮が目標。

-

- 生産性向上

- テコ入れをすることで更に成果を出す取り組み。より多くの成果をあげることが目標。

生産性とは、これまで見てきたとおり成果を労働力で割ったものです。より効率的に成果を上げる取り組みを「生産性向上」といいます。「業務効率化」はその生産性向上のための手段のひとつです。業務効率化を行うことに成果の有無は問いません。それが大きな違いです。業務効率化はより低コストを目指すことが特徴で、できるだけ業務を早く低コストで処理することが目的です。

しかし、いくらコストを削減することができたとしても売上増加などの成果がともなわなければ意味がありません。「業務効率化」を目指すのではなく、それはあくまで手段であって、最終目標は「生産性向上」であることを理解することが重要です。

業務効率化については、こちらの関連記事を参考にしてください。

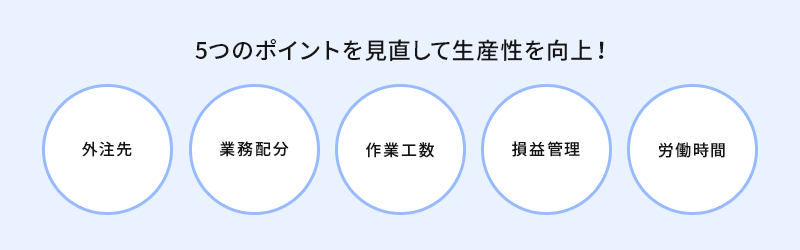

生産性向上のために見直すべき5つのポイント

生産性向上のためには、労働生産性向上の5ステップにある「ボトルネックの洗い出し」で、既存の業務を見直すことが大切です。では、ボトルネックはどのように洗い出せばいいのでしょうか。ここでは、付加価値労働生産性をもとに見直すべきポイントを5つにまとめました。

- 外注先

- 業務配分

- 作業工数

- 損益管理

- 労働時間

1.外注先の見直し

同じものや似たシステムを別々の会社に発注していませんか? 定期的に発注先を見直し、必要に応じて一本化することは外注費や連絡コストの削減につながります。

2.業務配分の見直し

社員別または職階別の標準労務単価に基づいて労務費を計算し、アサイン計画の見直しができる体制を作りましょう。簡単な案件に高単価なベテラン社員をむやみにアサインしていないか、長期の案件に過剰に人材を配置していないか、など確認してみましょう。

3.作業工数の見直し

各作業工程で発生する標準工数を定期的に見直し、見積精度を高めましょう。作業工程別の標準工数を確認することは、業務におけるボトルネック発見につながり、利益率向上のヒントが得られます。

4.損益管理の見直し

案件別やクライアント別の損益を見える化し、適正な利益を確保できるラインを明確にしましょう。利益予算を超えた値引き提案を防ぐことが可能になります。

5.労働時間の見直し

事務作業や会議などに時間を使いすぎていませんか? システムを活用して事務作業の自動化や情報共有の効率化を図り、総労働時間を短縮させましょう。

労働生産性向上のために取り入れたいITツール

生産性を向上させるためには、上述の5つのポイントを見直すほかにも、ITツールを活用するという方法があります。人員削減や業務効率化に寄与するITツールをご紹介します。

ERP

ERPとは、企業の持つ資源を1か所で管理し、有効活用するためのシステムです。複数のシステムを統合してデータを一元管理できるため、それぞれをバラバラに管理する場合に比べて全体効率化が可能です。情報をリアルタイムに確認できる点においても、業務効率化が図れます。

販売管理システム

企業活動における「お金」と「モノ」の流れを管理するシステムが、販売管理システムです。受注情報から出荷、請求、仕入、在庫に関する情報まで、販売に関する情報を一元管理できるため、業務効率とともに正確性も向上します。

SFA

SFA(Sales Force Automation)とは、営業に関する業務を支援するシステムのことです。顧客リストの管理や見積書の作成・管理といった機能が備わっているため、営業担当者が本来行うべきコア業務に集中でき、業務効率の向上が期待できます。

グループウェア

グループウェアは、組織内の情報共有を行うためのツールです。オンライン上でスケジュールやファイルを共有できたり、チャットでスムーズに連絡できたりと、組織内のコミュニケーションを円滑にできます。そのため、手待ちの時間を減らして効率的に業務を進められます。

プロジェクト管理ツール

プロジェクトのワークフローや日程、コストなどの情報を一元管理できるシステムが、プロジェクト管理ツールです。進行中のプロジェクトの工程やかかっているコストをタイムリーに確認できるため、管理工数を削減できます。

まとめ

労働生産性は企業の利益向上にも直結する重要な指標です。そして、ただ残業時間を短縮するように迫るだけでは生産性は向上しません。労働生産性が低いままだと、企業に不利益なばかりでなく、働く従業員も疲弊してしまいます。

IT ツールを活用することで一気に生産性が上がる場合もありますので、積極的に取り入れてみてください。 生産性向上のヒントを、生産性向上BOOKとして無料ホワイトペーパーにまとめています。現状の見直しや、労働生産性向上の一助となれば幸いです。

参考

*3:ものづくり補助事業公式ホームページ「ものづくり補助金総合サイト」|全国中小企業団体中央会

*4:無料相談窓口|厚生労働省