2025年の崖とは?問題点や今やるべきDX施策

2019/11/26公開2025/1/28更新

2018年に経済産業省から「2025年の崖」の問題提起がされました。「結局2025年の崖ってなんなのかよく分からない、何が問題なの?」「 自分たちに関係ある?」 と、どこか他人事のように思っている人もいるのではないでしょうか。当時どのような問題提起がされていたのかをわかりやすく紹介しています。

目次

2025年の崖とは?

※本内容は2019年に作成した当時の内容となります。

2025年の崖とは、日本企業においてDXが推進されず老朽化したシステムを使い続けることで、2025年を目途に経済的な損失が発生することです。2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート」(*1)に記載されました。

現在の日本企業の多くは旧式の基幹業務システム、いわゆるレガシーシステムを利用しています。この既存のシステムは会社の事業部門ごとに独立して構築されていることが多く、全社横断的なデータ活用ができないことが大半です。また現在ではほとんど使用されなくなったプログラミング言語をそのまま利用していることもあります。人材不足もあいまって老朽化しても直すことができず、運用や管理自体も困難な状況に追い込まれるのが2025年頃とDXレポートで報告されているのです。企業がレガシーシステムを維持するためのコストは年間約12兆円とも試算されており、日本経済にとって大きな損失となると経済産業省は警鐘を鳴らしています。

DXとはそもそも何か

DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略語で、デジタルテクノロジーを駆使して経営の在り方やビジネスプロセスを「再構築」する、という概念です。既存のサービスやシステムに、クラウドやAIなどを利用することとは少し異なります。つまりDXとは技術的なことではなく、デジタル技術を使った経営や働き方自体の変革を指します。

例えばミーティングを行うために毎日満員電車に乗って出社していたのが、ビデオ会議の技術により離れた場所から参加できるようになる。こういったことがDXの実現例といえるでしょう。伝統的な仕組みを、テクノロジーを駆使して作り替え、俊敏かつ柔軟に変化できるようにすること。これがDXの考え方です。

なぜ、2025年がターニングポイントなのか?

DXレポートによると、2025年には21年以上運用している基幹システムが国内で6割を超えると推測されています。その背景にはかつて「BPR(Business Process Reengineering)」ブームをきっかけにERPをはじめとした基幹システムが普及したことにあります。当時の日本では「基幹システムに合わせて業務を変える」というスタイルが根付かず、アドオン・カスタマイズを重ねて、自社の業務に合う独自性の高いシステムをつくり、運用するようになりました。現在ではレガシーシステムといわれ、年を重ねるごとにシステムの運用は複雑になり、保守費用は高額になっています。

「2025年の崖」は1990年代を中心に起こった、いわゆるERPブームにのって、導入したシステムを刷新せずに使い続けている企業への警鐘ともいえるでしょう。あわせて、後述する人材不足という問題とも時期が重なることから、2025年に焦点が当てられています。

「DXレポート」が指摘する課題

DXレポートは簡易版でも40ページに及ぶため、読むのも一苦労です。DXレポートではなにが問題であるといわれているのか、大きく分けて2つの課題を紹介します。

デジタル競争で後れを取る

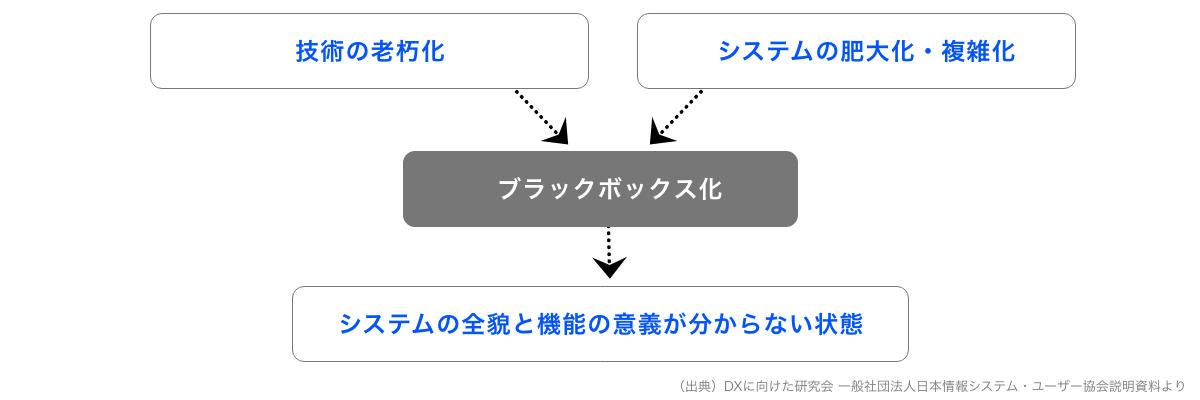

現代のビジネスにおいてデータを集積したり活用したりすることは当然のプロセスであり、企業経営やマーケティングの基盤ともいえます。しかしレガシーシステムのままではデータを全社で集約することができず、市場の変化に対応したビジネスを展開することが難しくなってしまいます。DXを実現してデータ活用したくても、古いシステムは複雑なカスタマイズが重ねられ肥大化しているため、「なに」をいじると「どこ」にどんな影響が出るか分からない。こうした「ブラックボックス化」した状態では、せっかく手元にある膨大なデータを活かせず、デジタル競争の敗者になってしまうことが危惧されます。

IT人材、技術の不足

厚生労働省によると、2025年には日本の人口の4人に1人が高齢者となると推測されています(*2)。このことにより、システム担当者の定年退職や介護に従事するために転職する人が増えることも予想されます。つまりシステムの全容を知る人間が、どんどん現場からいなくなっていくことを意味します。IT人材の不足は容易に想像ができますし、保守運用の担当者が減ることでサイバーセキュリティの事故やシステムトラブル、データ損失などのリスクが高まるでしょう。

生成AIの普及や将来的に期待される6Gの開発など、今後さらに革新的な技術が多く登場してくることが予想されます。このような状況下で、古いプログラミング言語を利用し続けていては新しい技術に対応できないというリスクがあげられています。企業で新たに採用したIT人材が、最先端の技術を習得、使用できないことに不満を抱き、その結果人材の流出につながることも危惧されています。

こうした問題は企業のDX実現を阻害し、時代の変化に即した事業戦略に企業ITがついていけなくなる原因になると考えられています。

レガシーシステムを使用し続けることへのリスクは、こちらの記事もご覧ください。

DX推進の現状

2020年の新型ウイルスコロナウイルスの感染拡大への対策により、「新しい生活様式」としてテレワークの導入が推進されました。今では在宅勤務も一般的になり、ビジネスでは対面での営業活動だけでなくWebでの商談を行ったり、飲食業界においてもデリバリーやドライブスルーといったサービスが普及したりするようになりました。このように、Webを中心とした新しいビジネススタイルが誕生し、ビジネスプロセスのDX化が加速した背景があります。

しかし、当ブログを運営する株式会社オロが実施した「DX推進の課題と弊害」に関する現況調査(*3)では、自社のバックオフィスのDX推進度がとても進んでいるという回答の割合が7.3%であったことや、収集したデータの分析までできていない割合が39.4%であったことからも、データを活用する経営におけるDXは未だに多くの企業で進んでいないのが現状です。

2025年の崖から落ちるのは誰か

2025年の崖は、具体的にどの業種の企業に関係してくるのでしょうか。大きなことを言ってしまえば、どの業界のどの企業もすべて関係があると言えます。いまや業種問わずITに触れずに業務を行える企業はありません。しかしながら、DXレポートによれば85%以上の企業でレガシーシステムが残存していると報告されています。

また新規参入業者はより新しい基幹システムを利用している一方で、老舗の企業であればあるほどレガシーシステムを利用している可能性が高くなります。前述した「DX推進の課題と弊害」に関する現況調査(*3)においても、レガシーシステムからの脱却が最も遅れているのは設立年数「41~50年」の会社でした。

古いシステムを刷新して新しいシステムを導入することは、口で言うのは簡単でもなかなかすぐにできることではありません。慣れ親しんだツールを最新のものに変えることは、仕事のやり方自体が変わってしまうことを意味します。新しいやり方に慣れるまで生産性が下がることもあるでしょうし、導入によって一時的に現場に負担がかかることもあるでしょう。

では、さしあたってどう行動していけば良いでしょうか。まずは企業の経営陣が、レガシーシステムを使い続けること自体が危機的状況であるという認識を持つことが重要だと同レポートは指摘しています。DX実現を目指せなければ、レガシーシステムの管理コストは膨れ上がる一方です。またシステムが事業部門や業務ごとに分断されている状況では全体を俯瞰した組織的な最適化が困難になり、データ活用ができません。これは企業にとって大きな痛手であるということを理解し、社内で危機感を共有していくことが大切です。

2025年の崖に向けて、やるべき3つの対策

崖から落ちないためにはどうすればいいのでしょうか。いまからでも始められることがあるか見ていきましょう。

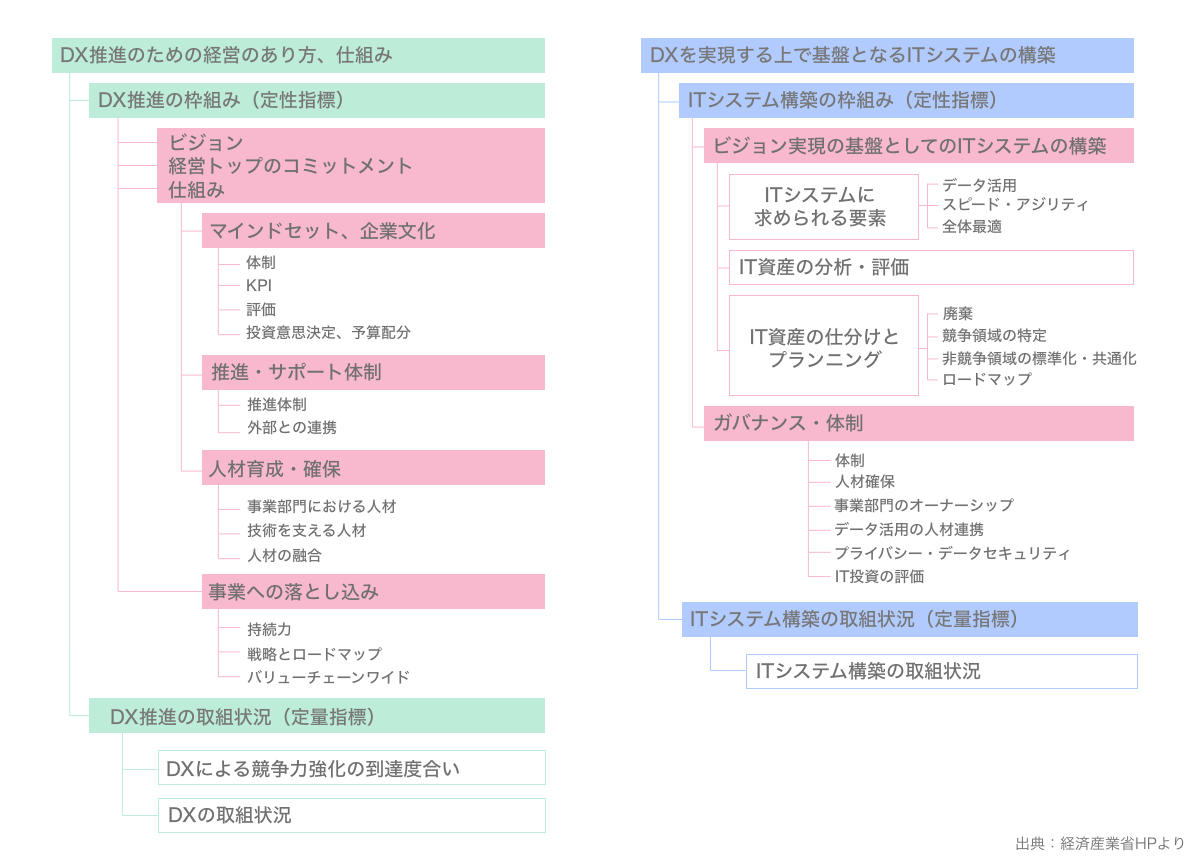

DX推進指標に沿って行動計画を立てる

経済産業省では「DX推進指標」というチェックリストを策定しています。このチェックリストを使って自社のDXに対する現在位置を把握し、何から始めるべきかを確認しましょう。指標は35項目からなり、DX推進の枠組みや、ITシステム構築についての体制など、現在の日本企業が直面している問題やその解決のために押さえるべき事項がわかるようになっています。

本当に必要な業務機能を突き詰める

まず行うことは、現行システムの調査です。なぜなら、自社の業務に本当に必要な機能はほんの一部である可能性があるからです。見直してみれば開発はしたけれどほとんど使っていない機能が数多く見つかるでしょう。実際に、2017年にレガシーシステムを刷新した日清食品は8割近くのシステムを捨てています。そうして残ったものが今の業務を支えるシステムとなります。

すべてを新しいものに切り替えるのではなく、システムの中で「刷新」「追加」「維持」「廃棄」という部分を明確にすることが大切です。あわせて業務フロー図の作成を行いながら、自社の業務手順に独自の特殊な処理がないか確認し、業務フローを標準化できる部分とできない部分を明確化しましょう。標準化できる範囲が多ければパッケージシステムを活用したシステム刷新も検討できます。

新技術導入の検討をする

システム刷新は莫大なコストや時間がかかります。個社独自仕様のシステムを組み上げて保守性が悪くなるなど「再レガシー化」しないよう、十分に考慮したうえで計画的に進めましょう。その上で、いまの業務の中にAIやIoTなど最新技術も含めたデジタルテクノロジーをどう適用できるかを検討する必要があります。

また「業務を知っている人」と「技術でできることを提案できる人」が一緒になって取り組めるよう、DX推進の組織を立ち上げるなど社内の体制構築も欠かせません。こうした社内基盤を作り上げた上で、新しい基幹システムはどのようなものが最適かを検討していくことが重要です。

補助金・税制優遇措置制度など、企業が活用すべき公的な支援

DX化を推進する上で、新しい基幹システムの導入が必要になった時に、積極的に活用したいのが補助金・助成金、税制優遇措置制度といった公的支援制度です。まずは具体的に「どのような支援制度があるのか」「どのようなITツールが補助の対象になるのか」ということを知ることがとても重要になります。実際にシステム導入時に中小企業で利用されている、代表的な補助金・税制優遇措置をご紹介します。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業、小規模事業者などが生産性向上のために導入するITツールの購入費用の一部を補助するものです。パッケージシステムなどが補助対象となっています。また、事務局が定める「IT導入支援事業者」に登録されている会社が提供するITツールであること、ハードウェアやスクラッチ開発のシステムは補助対象外となるので注意が必要です。

IT導入補助金については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業の生産性向上のために、一定の設備投資・ソフトウェアに対して特別償却または税額控除を認める制度です。資本金額もしくは出資金額が1億円以下の中小企業者または商店振興組合などが対象となり、適用期限は2025年3月31日までとなっています。

対象条件や対象となる設備・ソフトウェアの詳細は国税庁の中小企業投資促進税制のページ(*4)をご覧ください。 中小企業投資促進税制では、設備・ソフトウェアの取得価額の30%を特別償却するか、7%の税額控除とするかを選択できます。ただし、税額控除を適用できるのは資本金3,000万円以下の中小企業のみに限られます。

まとめ

DXというのは、新しいものを求めるあまりに、今あるものを捨てなくてはならないような印象があるかもしれませんが、そうではありません。今あるデータを活用しさらに新しい価値や仕組みを生み出すためのものです。日本におけるDX推進は、確かに大きなコストがかかる中長期的な問題ではありますが、補助金や税制優遇措置などの公的な支援策について積極的に情報収集し、可能な限りの公的支援策を活用することがコストダウンに繋がります。

直前に迫った2025年の崖問題を対岸の火事だとは思わず、着実に対策を検討していきましょう。

参考

*1:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~|経済産業省

*2:今後の高齢化の進展~2025年の超高齢社会像~|厚生労働省