データドリブン経営とは?基礎知識から成功事例までわかりやすく紹介

2022/5/27公開2024/6/24更新

データを活用して経営判断を行う「データドリブン経営」という手法を聞いたことがある方も多いと思います。しかし、実践している企業はそう多くないのが実情です。

一体何がデータドリブン経営を阻んでいるのでしょうか。そもそもデータドリブン経営とはどのような手法なのでしょうか。本記事では、データドリブン経営の基礎知識や具体的な流れとともに、導入に成功した企業の事例をご紹介します。

目次

データドリブン経営とは

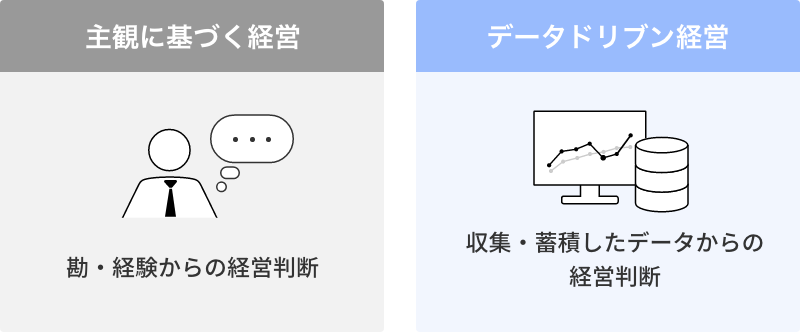

データドリブン経営とは、収集・蓄積したさまざまなデータを分析し、その結果に基づいて経営戦略や企業方針を定める経営方法のことです。もともと、企画立案や業務改善などにさまざまなデータを利用する「データドリブン(Data Driven)」という手法がありました。それを経営に応用したものが「データドリブン経営」なのです。

データドリブン経営で扱うデータは、売上データや市場データ、顧客データなど多岐に渡ります。経営陣の経験や勘といった、再現性が低くて主観的な判断は行いません。データという客観的な情報でのみ意思決定を行うことが特徴です。ここからは、さらに詳しくデードリブン経営やそのマネジメントについて解説していきます。データドリブン経営と相性のいいマネジメント手法について知りたいという方は、こちらから8ページでわかるナレッジワーカー・マネジメントをダウンロードしてみてください。

データドリブン経営とDXのつながり

データドリブン経営には、ITツールを利用したデータ収集やAIによる分析が不可欠です。そのためデータドリブン経営を導入する場合は、まず社内のデータ収集・分析の基盤を整えることになります。たとえば、これまで紙で保存していた情報も、すべてデジタルデータとして扱わなければなりません。IoTを利用して、常にデータを収集できる状態にしておくことも大切です。

つまりデータドリブン経営に取り組むことが、結果的に社内のDXを推進することになるのです。

データドリブン経営が注目される理由

注目されるようになった理由のひとつに、価値観の多様化・複雑化があります。単純にモノを販売していた時代と異なり、近年は、顧客が購入に至るまでの意思決定にさまざまな情報が介入してくるようになりました。こうして顧客のニーズを満たした製品・サービスを作ることが難しくなったことで、主観ではなく客観的なデータに基づいた判断が求められるようになったのです。

もうひとつの理由に、ITの進歩があります。昨今は誰もが簡単にITを利用できる時代であり、国としてもIT化を推進している状況です。ITツールも増え、データの収集・蓄積も容易になったことで、さまざまなデータ収集技術やAIを使った分析などが広まりました。

その結果、経験や勘のみに頼った再現性の低い経営から脱却し、成長スピードを加速させたいという企業側のニーズが増えてきたことが注目される要因となっています。

データドリブン経営のメリット

データドリブン経営を導入することで、DX推進以外にも以下のようなメリットが得られます。

- 多様化する顧客ニーズに対応できる

- 売上や利益率の向上

- 客観的な経営判断ができる

- 迅速な意思決定が可能

それぞれのメリットについて、具体的に解説していきます。

多様化する顧客ニーズに対応できる

価値観が多様化・複雑化している今、顧客が求めるものを人の感覚だけで正確に捉えるのは至難の業です。判断する人の主観が入ってしまい、偏ったデータをもとに誤った結果を導きかねません。しかし、売上データや市場データなど幅広いデータからニーズを分析すれば、精度の高い需要予測や傾向が導きだせます。

売上や利益率の向上

上述のように顧客ニーズを捉えられることで、魅力的な商品・サービスを開発でき、売上の増加につながる可能性があります。後述する事例のように、数字に基づいた合理的な営業提案ができるようになることも効果のひとつです。また、従業員の利益に対する意識が高まることで、利益率の高い案件を受注できる体制が整うことも見込めるでしょう。

客観的な経営判断ができる

主観を除外し、実際に収集されたデータでのみ判断を行うため、経営判断の客観性を担保できる点もメリットです。データに基づいた自社の強みや課題も発見できるでしょう。いかなる判断も根拠となるデータを提示できるため、経営の透明性を確保できます。

迅速な意思決定が可能

勘や経験に頼った従来のやり方では、近年の目まぐるしいビジネス変化に対応できません。また、正確な判断ができなかったり迷いが生じたりして時間がかかるでしょう。データドリブン経営であれば、判断の説得力が増し、主観による誤った判断も防げるため、スピーディーな意思決定が可能です。

データドリブン経営の進め方

ここでは、データドリブン経営を実際に取り入れた場合の業務の進め方を解説します。細かい手順は企業によりますが、大まかな流れは変わらないのでポイントを押さえておきましょう。

①必要なデータの定義

最初に行うのは、「経営判断にどのようなデータが必要なのか」「どのようなデータが影響を及ぼすのか」を精査して、必要なデータを定義することです。あらかじめ必要なデータを定義しておくことで、効率的にデータ収集を行うことができます。また、経営判断に必要なデータが取れていなかったというような事態を防ぐこともできます。

②データの収集・蓄積

必要なデータの定義ができたら、次はITツールを活用してデータを収集します。データ収集には時間も手間もかかるため、目的に沿ったデータの収集を行うことが重要です。今後の活用を考え、すでに社内にあるデータも管理しやすいように一元化しておくことがおすすめです。

③データ分析・意思決定

データが収集できたら、月別・人別・案件別などの複数の軸で分析していきます。データや目的に合った分析方法を選ぶこともポイントです。たとえば過去のデータを集計して解析するならBI(ビジネスインテリジェンス)を、膨大なデータを処理して機械的に意思決定を行いたいならAI(人工知能)を使うことになります。

分析するデータに恣意性が出ないよう、幅広い観点から分析することも大切です。データ収集から分析まで自動でできるとさらに生産性が上がります。分析の専門家(データサイエンティスト)が社内にいない場合は、社外に依頼することもひとつの手です。分析した結果をもとに、自社の強みや競合の状況などとあわせて最終的な意思決定を行います。

データドリブン経営を阻むもの

データドリブン経営にはさまざまなメリットがあります。しかし政府のDXレポート(*1)にもあるように、デジタル技術活用ビジョンと戦略の不足が、日本におけるデータドリブン経営の実践を阻んでいるのも事実です。

レポートでは、約8割の企業が老朽システムを抱えており、デジタル戦略を見出せない大きな要因となっていると言われています。他にも、レガシーシステムとの連携が取れず、分析に必要なデータを収集しにくいことも原因のひとつに挙げられます。

本ブログを運営する株式会社オロの調査(*2)でも、バックオフィス業務のDX化を阻む課題として、「一部のシステムが老朽化しているが、移行が難しい」「利用料・運用費が高い」「部署ごと・業務ごとにバラバラのシステムが存在し、データ連携がされていない」といった回答が上位となりました。

実際に、総務省の調査(*3)によると、目的を把握したうえでデータ収集に取り組めている企業は日本で33.3%、アメリカで85.4%となっており、海外に比べてデータ収集が進んでいない状況がわかっています。

つまり、レガシーシステムをそのまま利用し続けることが、DX推進を阻害し、さらにはデータドリブン経営の足かせにもなりかねないということです。

データドリブン経営で失敗しないためのポイント

これからデータドリブン経営を取り入れていくうえで、意識すべきポイントがいくつかあります。ここで紹介するポイントを押さえ、失敗のないデータドリブン経営の導入を目指しましょう。

データを活用できる仕組みの整備

データドリブン経営を実践するには、情報を持ったメンバーが各自でデータ入力・共有できる仕組みづくりを行い、社内にデータドリブンな意識を根付かせることが大切です。これまで勘や経験で意思決定を行ってきた場合、その慣習がなかなか抜けません。データドリブンな仕事を何度も繰り返して、少しずつ従業員の意識に定着させていくことになります。経営陣や上層部だけでなく、従業員もデータドリブン意識を常に持ち、過去の経験だけで判断しないよう注意しなければなりません。

また、データを収集するだけで活用できなければ意味がないため、収集したデータをすぐに活用できるよう、使いやすい状態にしておくことも重要です。

データを扱える人材の確保

データドリブン経営では、データを正しく扱える人材を社内に確保する必要もあります。先述した通り、データや目的に合わせた分析が行えなければなりません。

必要なデータを見極めて適切なアウトプットを出せる人材を育成したり、専門家に相談したりすることも検討してみてください。

適切なツールの選択

データドリブン経営を実施するには、正確なデータの収集と、適切なデータ分析が重要です。そのためには、データの収集方法や分析ツールを適切に選定しなければなりません。

データドリブンには、BIツールやERP、CRMといった、さまざまなツールが有効です。自社でデータドリブン経営を取り入れるためには、どのツールが適切なのかを正しく選択しなければなりません。

また、せっかくツールやシステムを導入しても、データがバラバラに管理されていては手間がかかり、スムーズに活用できない可能性があります。上述したように、バックオフィス業務のDX化を阻む要因のひとつに「部署ごと・業務ごとにバラバラのシステムが存在し、データ連携がされていない」(*2)というものがあり、そう回答した人の40.3%がクラウドサービスを業務別に組み合わせて利用していることがわかっています。データドリブンを取り入れるには、データの一元管理が重要なのです。

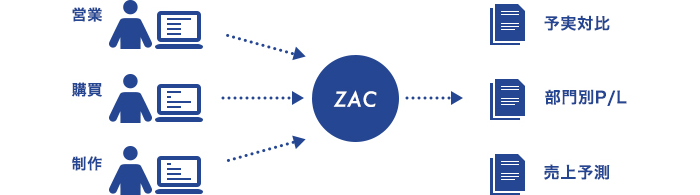

ERPを活用し、データドリブン経営を実現

データドリブン経営にはまず正確なデータの収集が不可欠です。たとえば社内のプロジェクトデータを一元管理してリアルタイムに見える化したり、見える化したデータを経営者やマネージャーが見たいタイミングで見たい指標を用いて分析したりすることで、タイムリーなデータドリブン経営が可能になります。

本ブログを運営する株式会社オロのクラウド型ERP「ZAC」なら、リアルタイムなプロジェクト損益の把握・管理が可能です。また、他部署で入力したデータを共有・連携できるため、データが重複したり分散したりすることがありません。データドリブン経営を実現・継続するために、データを蓄えられるERPを活用してみてはいかがでしょうか。

ERPについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

データドリブン経営の成功事例

データドリブン経営の導入が進まない日本ですが、導入に成功した企業もあります。ここでは、ZACを活用してデータドリブン経営に成功した事例を紹介します。

INSIGHT LAB株式会社様

INSIGHT LAB株式会社様はかつて、さまざまなツールを使って業務管理を行っていたと語っています。各部署に業務管理を任せたことで、業務のスピード感は生まれたものの、全社としてのデータ集約が行いにくい状況になっていたのです。会社が成長していくにつれて、案件別の工数管理がうまくいかず、原価計算のスピードと精度に課題がありました。

また複数のツールを併用していることによって、入力される数字の正確さが担保できなかったため、月次決算を行えないという課題も抱えていました。

そこで、月次決算を行うこととあわせて業務効率化を推進したいと考え、ZACを導入。分断されていたデータをERPに集約し、正確な案件別工数管理と月次決算を実現でき、結果としてデータドリブンな経営管理に繋がったと語っています。さらに、データドリブン経営により、利益率の高い案件を多く受注できるようになったといいます。

株式会社株式会社グローバルBIM様

鹿島建設グループにおいて、さらなるBIM普及展開・高度化実現を目指す株式会社グローバルBIM様。会計業務の標準化・内部統制強化を目的に、ZACを導入されました。

管理部にとっては「常に正解が手元にある」ことは非常に重要です。ZACを確認すれば、案件の担当者や現在のフェーズ、次にすべきことなどがわかるため、判断の迅速化につながっているといいます。

また、部門別採算や優良顧客化の検討に必要な情報がボタン1つで出力できるようになったことも、経営判断に役立っているそうです。また利益変動要因も、上長がすぐに把握できる仕組みができあがり、振り返りや分析に活用できています。

まとめ

顧客ニーズが多様化・複雑化し、ITやAIの活用がも進む今、感覚的な判断ではなく、データに基づいた客観的な経営判断が求められています。そこで役立つのが、収集・蓄積したさまざまなデータを分析して経営戦略や企業方針を定めるデータドリブン経営です。

データドリブン経営によって、顧客ニーズに対応できるようになり、利益向上が見込めるほか、客観的かつスピーディーな経営判断が可能になります。ただし、データドリブン経営を実践するには仕組みの整備や人材育成、適切なツール選定などが肝要です。

データドリブン経営を取り入れるなら、正確なデータの収集や一元管理、分析ができるERPの活用もおすすめです。これからデータドリブン経営を実践したいと考えているなら、上述した事例も参考に、自社に合ったツールを選んでみてください。

参考

*1:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~|経済産業省

*2:「DX推進の課題と弊害」に関する現況調査|株式会社オロ

*3:国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び デジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告書|総務省