人時生産性とは。労働生産性との違い、分析や改善のポイントを解説

2022/7/01公開2024/4/09更新

企業の生産性を上げ、競争力を高めるために注目されている「人時生産性」。労働人口の減少と働き方の多様化が進むなかで重要な指標となっています。

人時生産性は業務にあたる人数と時間、生み出される粗利から算出でき、生産性に関するさまざまな分析・改善に活用できるものです。本記事では、人時生産性の特徴や計算方法、向上させるためのポイントをお伝えします。

目次

人時生産性とは

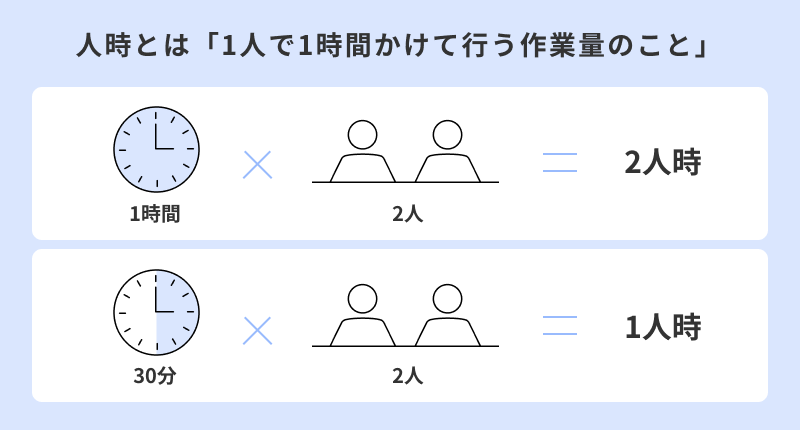

人時生産性とは、1人が1時間働いた場合にどれだけの粗利が生み出されているかを測る指標です。そもそも人時とは、1人で行う場合に1時間かかる作業量のことを指します。たとえば、2人で1時間かけて終わる作業は2人時、2人で30分かけて終わる作業は1人時となります。

生産性は、リソースのインプットに対してどれだけアウトプット(成果)が得られたかを表すものです。人時生産性の場合は、成果を「得られた粗利」で評価することになります。つまり、人時生産性が高いほど効率的に利益を生んでいることになるのです。

人時生産性を高めることは企業の競争力強化につながるため、重要な経営指標だと言えます。ここからは、さらに詳しく人時生産性について解説していきます。「とりあえず生産性向上についてまとまった資料がほしい」「コスト削減の具体例が知りたい」という方は、生産性向上BOOKをダウンロードください。

人時売上高との使い分け

人時売上高とは、従業員1人1時間あたりの売上高を示す指標です。人時生産性と並んで使用されることも少なくありません。

人時生産性との違いは、材料費や人件費などのコストを考慮しているかどうかです。人時生産性は1人1時間あたりに生み出す粗利をもとに算出しますが、人時売上高は純粋な売上高のみで計算します。

人時売上高は、企業の売上規模を測るために使われ、特に飲食店の経営において重要視される指標です。

人時生産性と労働生産性の違い

人時生産性と混同されがちなのが、労働生産性です。どちらも経営指標として重要であるため、その違いを理解しておかなければなりません。

労働生産性は、労働者1人あたりが成果を生み出す上での効率を数値化したものです。投入した労働量に対し、どれだけの成果を産出しているのかを測ります。労働生産性で扱う成果は、具体的な生産物の量のこともあれば、付加価値の場合もあります。

一方、人時生産性は1人が1時間でどれだけの粗利を生み出したかを測る指標です。付加価値生産性とも考えられます。つまり広義で言えば、人時生産性は労働生産性の一部となるのです。 労働生産性について、詳しくはこちらの記事を参照ください。

注目されるようになった背景

近年、派遣社員を主な戦力としたり、ワークシェアリングによって複数人でひとつの業務を分担したりと、働き方や雇用形態が多様化しています。そのため、1人あたりの生産性を正確に算出することが難しかったり、算出しても他の従業員の参考にならなかったりと、指標として適切ではない状況が増えてきました。

総務省統計局の労働力調査(*1)によると、日本の労働力人口は2022年に前年比マイナス5万人を記録しており、労働力は減少傾向にあります。今後も減少が続くと考えると、少ない人数でこれまでと同様もしくはそれ以上の成果を生み出す必要があるでしょう。

加えて、残業時間の上限規制や時間外労働の割増賃金率の引き上げなど、社会全体で残業時間の削減が求められていることも要因のひとつです。実際に、本ブログを運営する株式会社オロが実施した「Z世代の『残業時間』に関する実態調査2023」では、残業ありきの働き方に疑問を感じているZ世代も多く、就業時間内に効率よく業務を終わらせたいという意識が高まっていると読み取れます。

これらの背景から生産性向上が急務な日本にとっては、より実用的な生産性指標の利用が欠かせません。そこで、「1人あたり」から「1人1時間あたり」とさらに細かい生産性が注目されるようになりました。

人時生産性の算出方法

人時生産性は、以下のような計算式で算出できます。

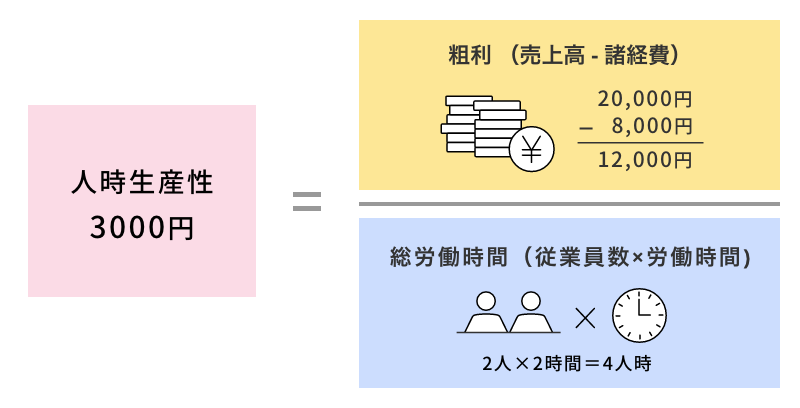

- 人時生産性=粗利÷総労働時間

ここでいう粗利とは、売上高からコストを差し引いたものです。総労働時間は、その業務にかかった人数×時間となります。たとえば、2人の従業員が2時間かけて12,000円の粗利を出した場合、人時生産性は3,000円です。

人時生産性を上げるには、作業にかかる時間を減らすか、同じ時間で生み出せる粗利を増やす必要があります。また、正しく算出するには、正確な粗利や労働時間を把握しておかなければなりません。

人時生産性分析の具体的手法

人時生産性の定義や計算方法がわかったら、次はその数値を分析していきます。ここでは、業種別と部門別の分析について解説します。

業種別平均との比較分析

人時生産性は業種によって異なります。中小企業庁が2021年に公開した「中小小売業・サービス業の生産性分析」(*2)によると、業種別の平均人時生産性は以下の通りです。

- 製造業:2,837円

- 小売業:2,444円

- 宿泊業:2,805円

- 飲食店:1,902円

製造業と飲食店の人時生産性を比べると、約1.5倍の差があることがわかります。飲食店の人時生産性は低めであると言えるでしょう。人時生産性の目標を立てる場合には、業種の特性を考慮することが大切です。

部門別の分析

上述のような、業種や企業といった大きな枠組みでの人時生産性に加え、社内における部門別の人時生産性も重要です。企業として利益が出ていても、部門によっては人時生産性が下がっていることも考えられます。そのため、部門ごとの人時生産性を把握し、改善の必要がないかを確認しましょう。

生産性向上を阻む5つの原因

企業は常に、生産性を把握したうえで向上させる施策を考える必要があります。しかし、業務にロス(損失)があると、生産性向上は進みません。具体的にどのようなロスが生産性向上を阻むのか、代表的な5つのロスを紹介します。

これらのロスは、製造業で用いられることが多いですが、どの業種にも当てはまることでもあるため、自社でどのようなロスが発生しているかの参考にしてみてください。

生産ロス

商品やサービスを生産するプロセスにおけるムダな作業や時間が、生産ロスです。製造業であれば、物品を運搬する時間が必要以上に長くなっている場合や、設備故障によって停止時間や不良品が発生することなどが生産ロスに該当します。

IT業や広告業なら、不具合の修正や、指示系統が曖昧なことで不要な修正を行なったりすることが生産ロスに該当するでしょう。すべてのロスを未然に防ぐことは難しいものの、製造・制作のプロセスでムダな工程や時間が生じていないか意識することが重要です。

管理ロス

管理者や管理部門の計画の不十分さや、突発的な事象が要因となって発生する待ち時間が管理ロスです。たとえば、設備が故障したことによる修理待ちなどが該当します。また、人員の管理がうまくいかず、適切に業務を行えていないことも管理ロスに含まれます。

動作ロス

動作ロスとは、生産プロセス上の従業員のムダな動きによる損失のことです。従業員の教育不足によって動きにムダが生じたり、設備のレイアウトが悪くムダな動線が生まれたりして、商品の製造に時間がかかってしまうケースが挙げられます。

十分なスキルがないことによって不要に時間がかかってしまうことは、どの業界でも起こりえることです。動作ロスを防ぐためには、従業員を教育することも必要になるでしょう。

手作業によるロス

自動化せず手作業で行なっているために時間がかかっている工程があれば、それは手作業によるロスと判断できます。本来であればExcelで管理できる情報を手計算で集計していたり、ロボットやAIに任せられる作業を人が行なっていたりする場合は、ロスである可能性が高いため見直しが必要です。

編成ロス

ライン作業や連続的なプロセスにおいて、流れが悪く時間がかかってしまうことを編成ロスといいます。主に製造業で多く発生するロスです。前工程からの連携が悪く、次工程の従業員に待ち時間が発生するなど、編成を考え直せば削減できるムダな時間が該当します。

人時生産性を向上させる3つのポイント

人時生産性は「粗利÷総労働時間」で算出されるため、単純に考えると、粗利を増やすか総労働時間を減らすことで向上できます。ここでは、上述したロスの削減を含む、総労働時間の削減ポイントを紹介します。

人員配置を調整する

総労働時間を減らすためには、短い時間でその業務を終わらせられる人材に任せることがポイントです。従業員の適性を把握し、適切な人員配置を行うことで、業務にかかる労働時間を削減できます。

しかしながら、従業員の成長や社内にナレッジを貯めていくこと、退職のリスクを考えた場合、人時生産性だけを考慮した人員配置の調整は危険でもあります。短期的だけではなく中長期的な視点をもち、部署や部門全体のパフォーマンス向上を考えることも重要です。

業務の効率化

業務を効率化することで労働時間を削減することも、人時生産性の向上に有効です。まずは、現状の業務フローを可視化するとともに、人時生産性の分析結果からボトルネックを特定します。たとえば、特定の部門の人時生産性が著しく下がっていた場合、業務のどの工程に時間がかかっているのか、従業員の負荷が偏っていないかといった要因を探ることができるでしょう。

人時生産性を下げている要因を見つけ、対応策を実施していくことで、業務を効率よく進められるようになります。その結果、総労働時間を削減して人時生産性を向上させられるのです。

ITツールやRPAの導入

労働時間を減らすために有効なのが、ITツールによる業務効率化です。これまで紙面や人力で行っていたことをITツールやRPAに置き換えることで、作業時間の短縮が見込めます。ヒューマンエラーや手直しも減らせるでしょう。

チャットツールや工数管理システムなど、社内で同一のITツールを使うことによって部門間のコミュニケーションや情報共有の円滑化を図り、社内全体の人時生産性を向上させることも可能です。

経営における人時生産性

人時生産性は、コスト管理や収益性・競争力の分析にも役立つ指標であるため、労働・知識集約型ビジネスの安定経営において重要視されています。

多くの企業では労働力と時間に制約があり、限られたリソースで効率的に利益を上げることが求められます。人時生産性を分析し改善を進めることで、日本全体の課題となっている労働人口減少による人材不足への対策、従業員のワークライフバランスの実現といったメリットが得られるのです。

本ブログを運営する株式会社オロでは、さらに細かな1時間当たりの営業利益(時間当たり利益)というKPIを重視しています。このKPIにより、短い労働時間で結果を出せる効率のよい人の方が評価される仕組みや営業利益ベースでの赤字を防ぐといった効果を生んでいます。

詳しくは下記の関連記事をご覧ください。

まとめ

働き方が多様化するなかで企業の生産性を上げるため、「人時生産性」に注目が集まっています。人時生産性は、限られた労働力や労働時間を最適化するための指針となるものです。業種や部門によっても数値が異なる点を考慮しつつ、人時生産性の分析を行っていきましょう。

人時生産性を高めるためには、生産性向上を阻む5つのロスの存在を意識したうえで、最適な人員配置、業務の効率化、ITツール導入よる総労働時間の削減に取り組むことが有効です。特にITツールの導入は、部門によっては労働時間の大幅な削減が期待できるでしょう。

人時生産性は労働・知識集約型ビジネスにおける重要な経営管理指標のひとつです。人時生産性を向上させることは、会社の成長につながっていきます。