売上原価とは?製造原価との違いや求め方、活用方法を解説

2022/10/14公開2023/11/09更新

企業が粗利を算出するためには「売上原価」の把握が欠かせません。ただし、売上原価は製造原価と間違いやすいうえ、業種によって考え方が異なるため、明確な定義を知っておくことが大切です。

また、売上原価は算出するだけでなく、経営に活かすことまで考える必要があります。本記事では、売上原価の基礎知識から経営への活用方法まで、実例を交えてご紹介します。

目次

売上原価とは?

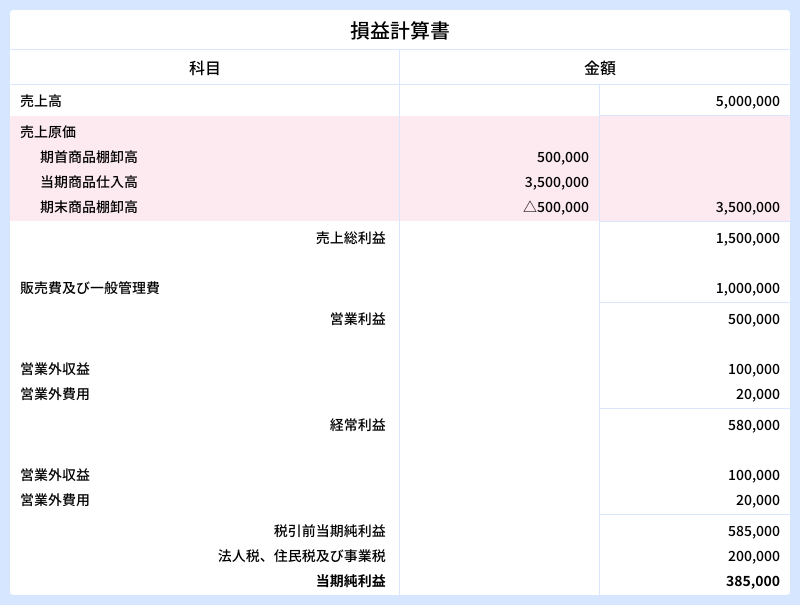

売上原価とは、製品・サービスの仕入れや製造にかかった費用のうち、特定の期中に売れた商品にかかった費用のことです。損益計算書においては売上高のすぐ下に記載され、売上高から売上原価を引くことで売上総利益(粗利)が算出できます。

売上原価を元に算出した粗利から、企業や部門別の収益性を測ることが可能です。たとえば、売上が大きくてもそのぶん売上原価がかかっていては粗利は少なくなり、企業の収益性は低いと言えます。改善が必要な場合には、費用の内訳から課題を見つけることもできるでしょう。

このように、売上原価は財務会計上だけでなく、管理会計上も重要な役割を担っています。

売上原価に含まれる費用

売上原価は、商品の仕入れ額や原材料費、製造にかかった人件費、外注費などが計上されます。同じ期中に製造しても、在庫となった分の原価は含まれない点に注意しましょう。これは、同一期間内に発生した費用と収益が対応するよう区別する「費用収益対応の原則」に基づいた考え方によるものです。期中に売れ残った商品・サービスの原価は、資産として計上されます。

ここからは、さらに詳しく売上原価について見ていきましょう。

売上原価の計算方法

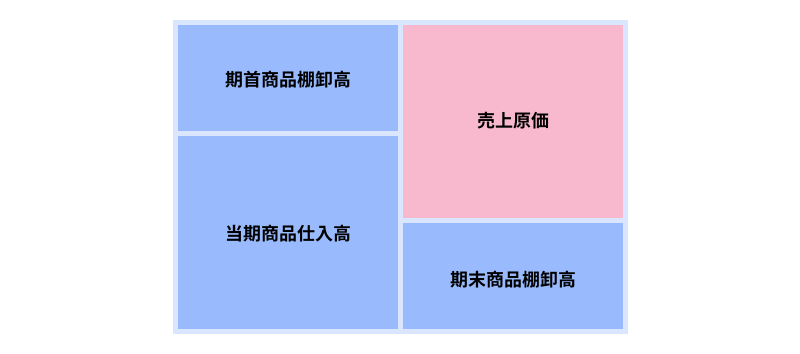

売上原価は、以下の計算式で求められます。

売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高ー期末商品棚卸高

たとえば、売価が1万円の商品を5,000円で仕入れる小売業において、以下の状況を想定してみましょう。

- 期首の商品在庫(期首商品棚卸高)が20点

- 期中に仕入れた商品(当期商品仕入高)が100点

- 期末で売れ残っていた商品(期末商品棚卸高)が30点

この場合、以下のような計算になります。

売上原価=(5,000円×20)+(5,000円×100)―(5,000円×30)

=100,000円+500,000円―150,000円

=450,000円

業種によっては商品の仕入れ額ではなく、外注費や労務費などの製造原価を用いて売上原価の計算を行う場合もあります。

粗利の計算方法

一般的に粗利は事業における「付加価値」を表します。いくら売上高があっても粗利が得られなければ、企業として事業を継続することは難しく、一定以上の粗利を得ることが企業を安定させることにつながります。そのため粗利を正しく把握し、事業戦略に活かすことが欠かせません。

粗利は以下の計算式で算出できます。

粗利(売上総利益)=当期の売上高ー売上原価

粗利や粗利率は経営だけでなく、チームマネジメントにも活用されています。

売上原価と製造原価の違い

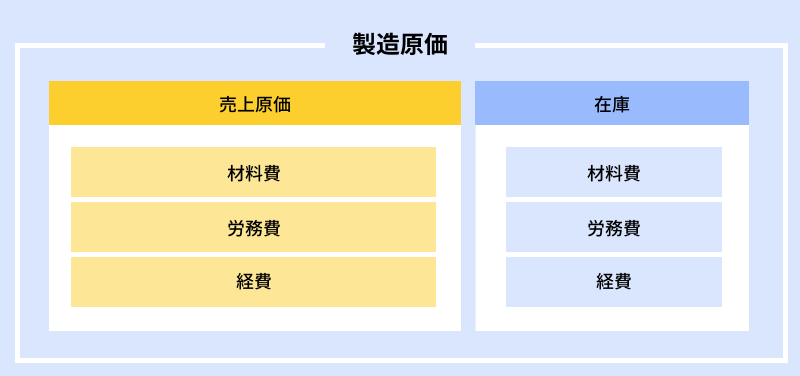

製造原価とは、商品・サービスを製造するためにかかった費用のことであり、売上に寄与しているかどうかは関係なく計上される費用のことです。一方、売上原価は上述の通り、期中に売れた商品・サービスにかかった原価を指します。販売部門がある企業において売上原価と製造原価には、「販売したか」「販売していないか」の違いがあるのです。

製品を製造せず、販売のみを行う小売業であれば、製品の仕入れにかかった費用はすべて売上原価となります。自社で在庫を持たない受注生産のような場合は、売上原価=製造原価となるでしょう。また製造業では、材料の仕入れ費用や加工費、労務費、光熱費など、製造にかかった費用を製造原価報告書にまとめることが一般的です。

原価を構成する「材料費」「労務費」「経費」は、それぞれ「直接費」と「間接費」に分けられます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

業種ごとの売上原価の考え方

売上原価の考え方は業種によって異なります。ここでは、それぞれの業種において売上原価をどのように考えればいいのか解説していきます。

サービス業

有形商材ではなくサービスを扱うサービス業は、一般的に商品の仕入れや製造が発生しないため、売上原価の割合は少ない傾向があります。

サービス業の中でも、ソフトウェア開発などを行うIT業や、コンサルティング業、広告業、士業などにおいては労務費を売上原価に含める場合があります。具体的には、サービスの開発・提供のために直接かかった直接労務費や、製造部門の管理職といったサービスの開発・提供に直接携わらず支援を行う従業員の間接労務費です。外注費も売上原価に入ります。

ただし、管理部門やマーケティング部門の従業員の人件費は「販売費及び一般管理費」(販管費)に分類されるため、売上原価には含まれません。正確な売上原価を算出するためには、サービスの開発・製造にかかった工数を正しく把握し、正しい直接労務費を計算できるようにしておくことが大切です。

建設・製造業

建設・製造業の場合、原材料の仕入れ額だけでなく製造を行う従業員の労務費、水道光熱費など、製造に関わる費用はすべて製造原価となります。そのため、損益計算書には売上原価ではなく「製造原価」が記載されます。

建設業の場合、製造原価にあたるものを「工事原価」と呼ぶことが一般的です。期中に完成した建設物にかかった費用を、当期の製造原価として計上します。

小売業

スーパーマーケットや百貨店など小売業の場合、売上原価のほとんどを商品の仕入れ額が占めます。その店舗で販売する商品を製造もしている場合は、製造にかかった費用も売上原価に計上します。広告費や事務員の人件費は販管費となるため、売上原価の範囲は比較的狭いことが特徴です。

飲食業

レストランやカフェなどの飲食業では、材料費のみを売上原価に計上し、店舗の光熱費や消耗品などは計上しないのが通例です。食材ごとに、期首棚卸高、当期仕入高、期末棚卸高を元に売上原価を計算します。

従業員の労務費は売上原価に計上しない点に注意しましょう。なぜなら飲食店の従業員は、調理だけでなく、接客や店内の掃除といった売上に直接かかわらない業務を行うこともあるからです。もし、特定の料理の調理担当者として雇用していれば、その従業員の労務費は売上原価に計上しても構いません。

売上原価や粗利を経営分析に活かした事例

変化の激しい今の時代、企業にとって大切なのはタイムリーな経営分析を行うことです。そのためには、売上原価や粗利をすぐに算出できる体制をつくり、課題の早期発見・対策を行う必要があります。ここでは、売上原価を経営分析に活かした事例をご紹介します。

株式会社オレンジ社様事例

企業広報を軸とし、企業コミュニケーション施策を一貫して提供する株式会社オレンジ社様。同社では、全社・部門別の「売上高」と「売上原価」、部門別・個人別・案件別の「付加価値高」、部門別・個人別の「時間あたり付加価値高」を経営指標としています。

1日2回、各KPIの遷移を確認し、悪化している場合は当該部門とともに対策を考えていると語っています。また、引合段階からの人件費や外注費といった売上原価を予測することで、詳細な指示が出せているそうです。すべての案件で利益をしっかり出そうと思うと受注できる仕事量が減ってしまうため、しっかり利益を残す案件と、多少利益がとれなくてもパートナーさんと組んで進行を守っていく案件、といった取捨選択もできていると言います。

ただ数字にとらわれるのではなく、数字の裏側にある現場の行動を見て、各従業員が自主的に改善できるような声かけを実施。その結果、売上原価率を5年で11.2%引き下げられました。また管理レベルが高まり、経営や収益も安定化できたそうです。

アラヤ株式会社様事例

総合翻訳サービスを提供するアラヤ株式会社様は、1案件に対する仕入れの量が多いため、システムを用いて売上と原価を紐付け、粗利確認がタイムリーに行えるよう仕組みを整備されました。それにより、粗利計算の効率が向上。納品した案件だけではなく、進行中の案件の粗利も計算可能になったと言います。

また、システムを用いた業務処理を行うたび、案件損益を目にすることになるため、営業とプロジェクトマネージャーのコスト意識が大きく変化したそうです。引合件数、受注件数、売上進捗といったKPIを毎日メールで配信することで、営業の数字に対する貪欲さも増しています。

さらに、案件の売上や粗利を一覧公開したことで、プロジェクトマネージャーは自分が担当する案件の損益をこれまで以上に意識するようになりました。その結果、平均粗利率3.5%アップを実現したのです。

まとめ

財務会計上も管理会計上も、大きな意味を持つ「売上原価」。業種によって考え方や定義は変わりますが、当期に商品やサービスを販売・提供するためにかかった費用という点は変わりません。

製造原価と売上原価の違いを理解し、これらの数字をタイムリーに把握することで、経営分析にも活かせます。その結果、売上原価率の低減や粗利率向上につなげることも可能です。

サービス業などでは売上と売上原価の紐付けが難しいため、システムを利用して効率的に数値を把握できる環境を整えることをおすすめします。